愇愳導捗敠挰

仏嶲峫帒椏丂亀擔杮忛妔懱宯亁丂亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥亁

仏嶲峫僒僀僩丂忛妔曻楺婰

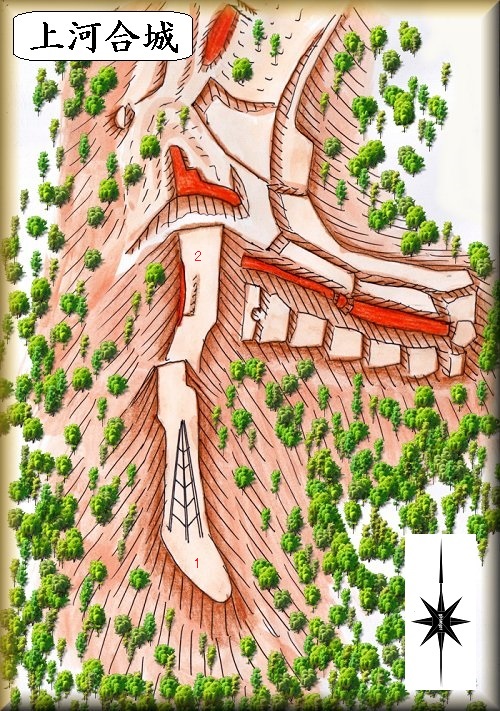

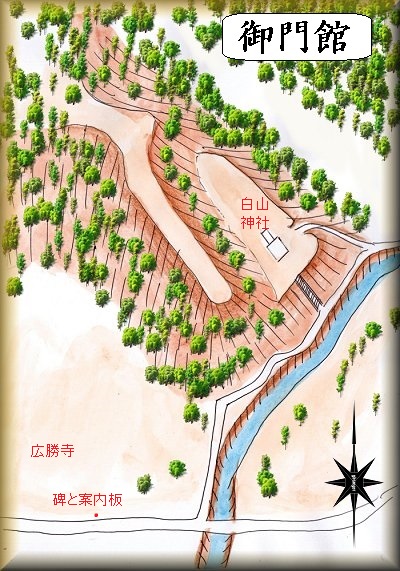

捗敠忛乮捗敠挰惔悈乯

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥亁傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥亁傪嶲峫偵偟偨丅

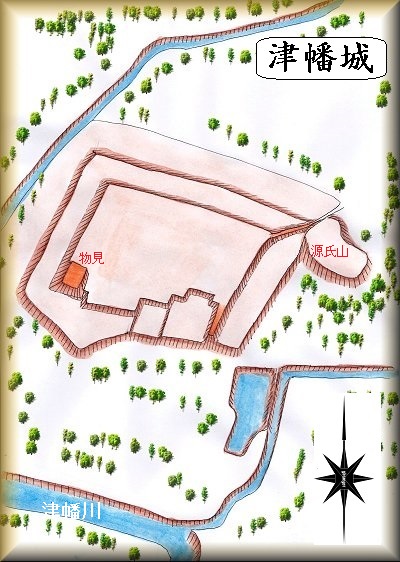

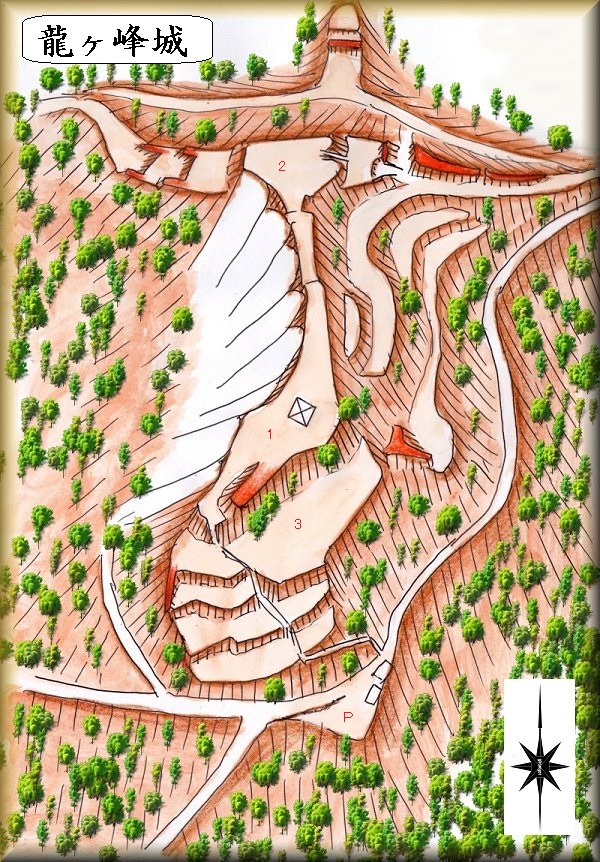

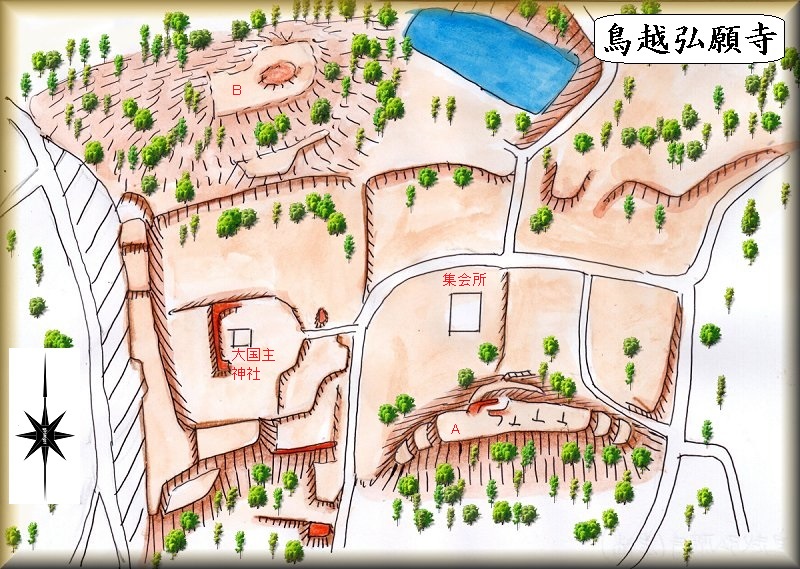

丂捗敠忛偼丄捗敠彫妛峑偺僌儔儞僪偺偁傞斾崅10倣傎偳偺撈棫戜抧偵抸偐傟偰偍傝丄googlemap偵傕宖嵹偝傟偰偄傞丅

丂偙偙偼偐偮偰捗敠彫妛峑偺偁偭偨応強偱偁傝丄僱僢僩偺忣曬偱傕乽捗敠彫妛峑偑忛毈側偺偱丄偙傟傪栚巜偟偰偄偗偽傛偄乿偲徯夘偝傟偰偄傞丅

丂偲偄偆偙偲偱丄僫價偺抧恾偱彫妛峑傪扵偟偰朘傟偰傒偨丅偲偙傠偑丄尰嵼偺捗敠彫妛峑偼戜抧撿搶偺暯抧偵寶偰懼偊傜傟偰偄偰丄彫妛峑傪僀儞僾僢僩偟偰偟傑偆偲丄幚嵺偺忛毈偵偼摓払偱偒側偔側偭偰偟傑偆偺偱拲堄偑昁梫偱偁傞丅彫妛峑偺搶懁偺僌儔儞僪偺偁傞戜抧丄偲偄偆傛偆偵妎偊偰偍偔偺偑傛偄丅

丂彫妛峑偺愓抧偵偼尰嵼偱傕僌儔僂儞僪偑巆偝傟偰偍傝丄偙偺擔丄偦偙偱塣摦夛偑奐嵜偝傟偰偄偨丅偦偺偨傔恖偑傗偨傜偲懡偔丄幵傪掆傔傞応強傕傎偲傫偳側偄偲偄偆忬懺偱偁偭偨丅塣摦夛偑側偗傟偽丄戜抧忋偵幵傪掆傔偰偍偔偙偲偼壜擻偱偁傞偲巚偆丅偙偙偵嫿搚帒椏娰傕偁傞丅

丂僌儔僂儞僪偑偁傞応強偼丄挿曽宍偺戜抧偲側偭偰偍傝丄廃埻傛傝10倣傎偳崅偄埵抲偵偁傞丅捗敠忛偺堚峔偼傎傏塀柵偲尵傢傟偰偄傞偑丄偙偺崅戜偵側偭偰偄傞抧宍偦偺傕偺偑忛偺柤巆傪棷傔偰偄傞偲尵偭偰傛偄丅

丂戜抧偺撿惣抂偵暔尒楨愓偲屇偽傟傞搚抎偑偁傝丄尰嵼偙偙偵忛毈旇偑寶偰傜傟偰偄傞丅傑偨丄偦偺庤慜偵偼忛偵娭偡傞埬撪斅傕愝抲偝傟偰偄傞丅

丂亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥亁偵偼柧帯帪戙偺抧愋恾傪婎偵偟偨暅尦恾偑宖嵹偝傟偰偍傝丄偦傟傪婎偵偟偨嶌惉偟偨捁嵴恾偑塃偺傕偺偱偁傞丅偙傟偲暪偣偰傒傞偲丄尰嵼偺抧宍偑忛偺柤巆傪傛偔棷傔偰偄傞偙偲偑棟夝偱偒傞丅

丂偲偄偆偙偲偱丄捗敠忛偼婎杮揑偵尰嵼僌儔僂儞僪偺偁傞戜抧偺宍忬偦偺傕偺偱偁偭偨傛偆偱丄杒惣抂偵偼尮巵嶳偲傛偽傟傞弌娵偺傛偆側傕偺傕懚嵼偟偰偄偨丅

丂傑偨丄忛偺廃埻偵偼堦抜掅偔崢嬋椫偑弰傜偝傟偰偄偨傛偆偱偁傞丅偦偺廃埻偵偼悈杧傕偁偭偨偺偱偼側偄偐偲憐憸偝傟傞丅

丂撿懁傪棳傟傞捗敠愳傗丄惣懁偺愳丄撿搶懁偺抮側偳傕揤慠偺杧偲偟偰杊屼偺梫偲側偭偰偄偨偲峫偊傜傟傞丅

丂捗敠忛偺憂愝偼暯埨帪戙枛婜丄栘慮媊拠摙敯偺偨傔偵杒棨偵攈尛偝傟偨暯偺堐惙偑丄嬩棙壘梾摶崌愴偵嵺偟偰恮忛傪抲偄偨偺偵巒傑傞偲偄偆偐傜丄偐側傝屆偄帪戙偐傜懚懕偟偨忛妔偱偁偭偨丅

丂撿杒挬帪戙偺娤墳俀擭乮1351乯偵偼丄撿挬曽偱壛夑庣岇偱偁偭偨晉妦巵弔偑捗敠忛偵嫆偭偰丄杒挬曽偺搷堜捈忢偺孯惃偲崌愴傪峴偭偨丅

丂偦偺屻丄堦岦堦潉廜偵傛偭偰晉妦巵偑柵傏偝傟偰偟傑偆偲丄捗敠忛傕堦岦堦潉廜偺嫆揰偺侾偮偲側偭偰峴偭偨丅

丂揤惓俋擭乮1581乯丄怐揷惃偑壛夑偵怤峌偟丄堦岦堦潉惃偼師乆偲忛傪扗傢傟偰偄偭偨丅偦偺屻偺捗敠忛偵偼怐揷曽偺晲彨偑擖忛偟偨偲峫偊傜傟傞丅

丂揤惓侾俀擭丄慜揷巵偲嵅乆巵偑懳峈偟偨嵺偵偼丄捗敠忛偼慜揷棙壠偵傛偭偰嵞嫽偝傟丄棙壠偺掜偺慜揷廏宲偑擖忛偟偨丅嵅乆惃偑枛怷忛傪曪埻偟偨偨傔丄慜揷惃偼偙偺忛傪嫆揰偲偟偰丄枛怷忛媬墖偺孯媍傪峴偭偰偄偨丅

丂揤惓侾俁擭丄慜揷廏宲偑栘廙忛偵揮晻偲側傞偲丄捗敠忛偼攑忛偲側偭偨偲峫偊傜傟偰偄傞丅

|

|

| 捗敠忛偺忛椲丅 |

暔尒戜愓丅 |

|

|

| 偦偺庤慜偵寶偰傜傟偨埬撪斅丅 |

|

|

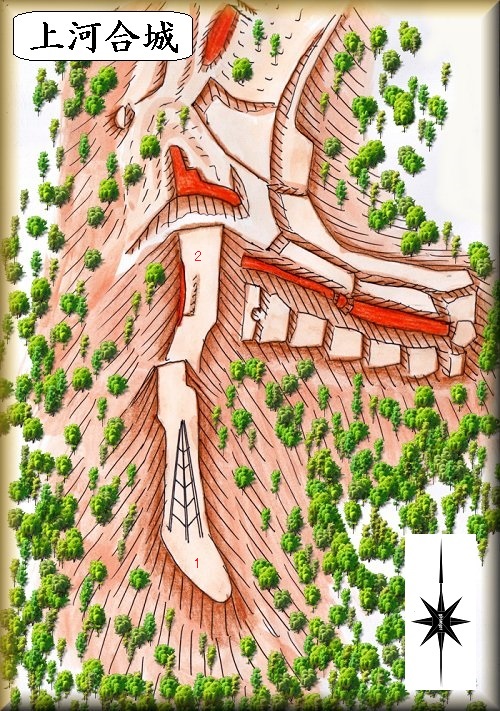

錒扟毱乮捗敠挰錒扟乯

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥亁傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥亁傪嶲峫偵偟偨丅

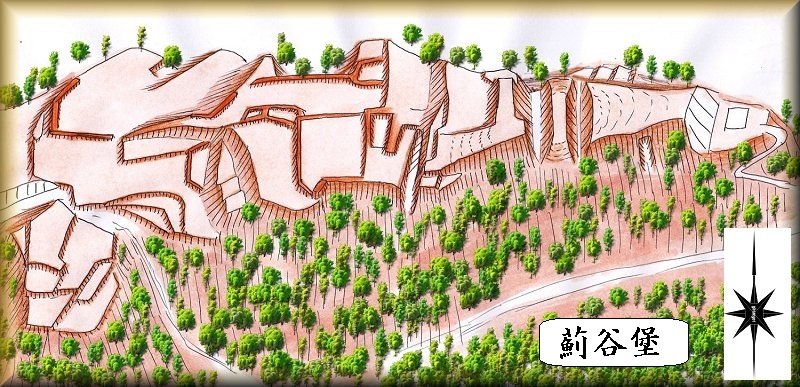

丂錒扟毱偼丄錒扟偺廤棊偺攚屻偵偦傃偊傞斾崅30倣傎偳偺戜抧忋偵偁偭偨丅杒懁偺導摴偐傜戜抧忋偵搊偭偰峴偔幵摴偑偁傞偺偱丄偦傟傪恑傫偱旜崻忋偺晹暘傑偱峴偔丅

丂偡傞偲丄戜抧忋偵懕偔摴偑尒偊偰偄傞丅彫宆幵側傜偽幵偱傕忋偑偭偰峴偔偙偲偑偱偒傞摴偱偁傞丅忋偑偭偨愭偵偁偭偨偺偼悈摴巤愝偱偁偭偨丅幵偼偙偺応強偐丄偁傞偄偼傕偭偲壓偺摴楬偺梋敀偵掆傔偰偍偔偟偐側偄丅

丂悈摴巤愝偺攚屻偺嶳椗忋偑忛毈偲偄偆偙偲偵側傞丅偲偙傠偑丄偙偙偐傜愭偼儎僽偑傂偳偔偰丄壞応偱偺恑擖偼梕堈偱偼側偄丅偦傟偳偙傠偐丄塉偑崀傝弌偟偰偒偰偟傑偭偨偺偱丄偲偰傕儎僽偵擖偭偰峴偗傞傛偆側忬嫷偱偼側偔側偭偰偟傑偭偨偺偱偁偭偨丅

丂偦傫側傢偗偱堚峔偺偁傞偲偙傠傑偱偨偳傝拝偗側偐偭偨丅偦偙偱忋婰偺彂偺恾柺傪婎偵偟偨捁嵴恾傪昤偄偰傒傞偙偲偵偟偨丅

丂乽忛乿偱偼側偔乽毱乿偲偟偰偄傞偺偼丄偙偙偑忛毈偱偁傞偲抐掕偡傞帺怣偑側偐偭偨偺偱偁傠偆丅戜抧忋偼偐側傝暋嶨偵嬫夋偝傟偰偍傝丄搚椲傜偟偒傕偺偑奺強偵抲偐傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅偙傟偩偗尒傞偲妋偐偵忛妔偲抐掕偟偑偨偄柺偑偁傞偲偄偊傞丅

丂偨偩丄忛偺搶懁偵偼擇廳偺杧愗偑峔抸偝傟偰偄傞偺偱丄忛偲尵偭偰傕嵎偟巟偊側偄偩偗偺峔憿暔偑懚嵼偟偰偄傞丅傗偼傝乽忛乿偲屇傫偱傛偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

丂錒扟毱偺忛庡偼丄嵅乆栘朸丄偁傞偄偼杧嵥婌塃塹栧偱偁偭偨偲揱偊傜傟偰偄傞偑丄徻偟偄偙偲偼暘偐傜側偄丅

丂傑偨丄搚椲偱埻傑傟偨晹暘偼丄錒扟殺岝朧偺愓偱偁傞偲揱偊傜傟偰偍傝丄堦岦堦潉廜偲娭楢偟偨巤愝偱偁偭偨壜擻惈傕峫偊傜傟傞丅

丂傕偭偲傕敪孈偺寢壥丄偙偺応強偐傜偼侾俈悽婭偺堚暔偑弌搚偟偰偍傝丄殺岝帥偼丄忛毈偑攑忛偲側偭偨屻偵寶棫偝傟偨傕偺偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅忛撪偐傜偼墇慜從傗庫廎從傕嵦庢偝傟偰偍傝丄侾俇悽婭偵偼忛偲偟偰巊梡偝傟偰偄偨條巕偑偆偐偑偊傞偲偺偙偲偱偁傞丅

|

|

| 惣曽偐傜墦朷偡傞錒扟毱丅 |

旜崻懕偒搶曽偺擖岥丅 |

|

|

| 搶抂偵偁傞悈摴巤愝丅偙偙偐傜愭偼儎僽偱恑傔側偐偭偨丅 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

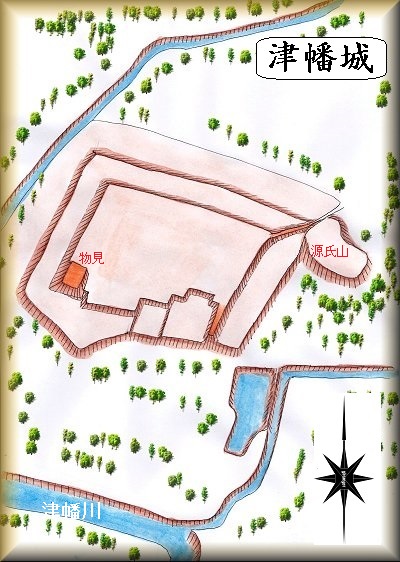

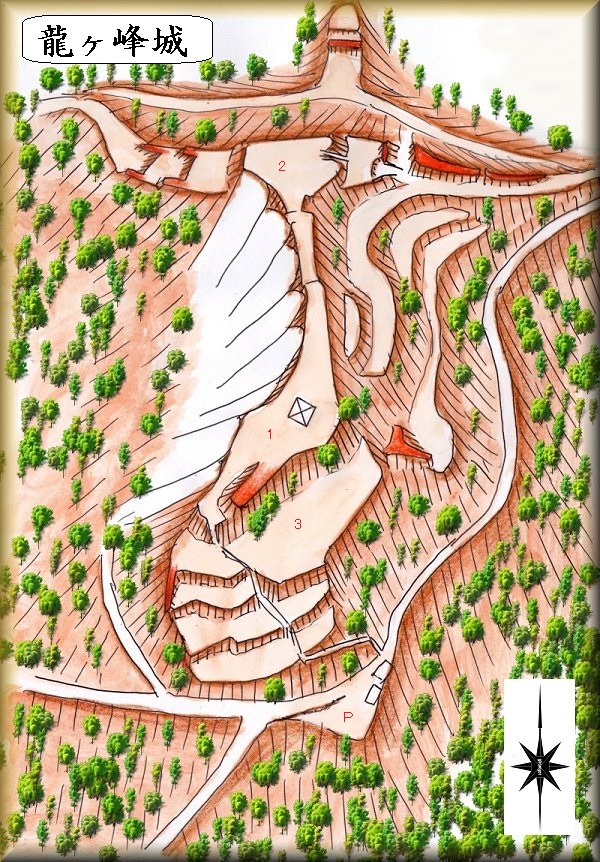

捁墇峅婅帥乮捗敠挰捁墇乯

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

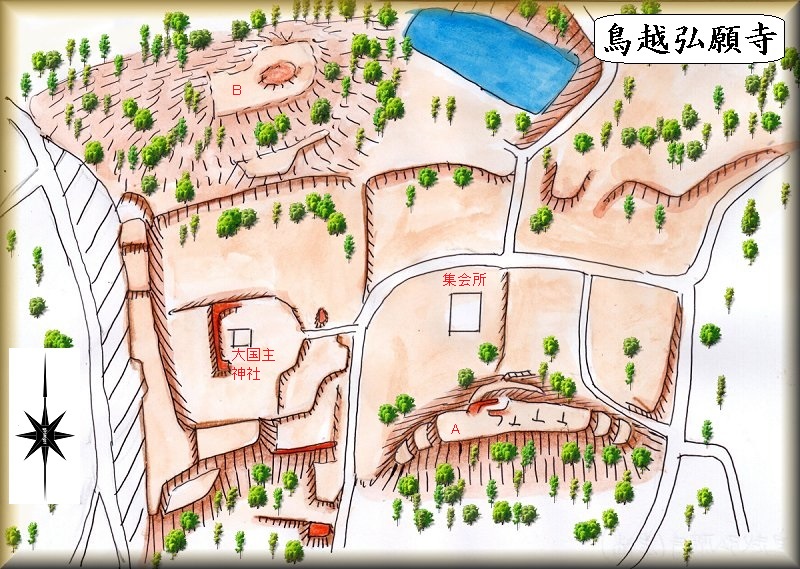

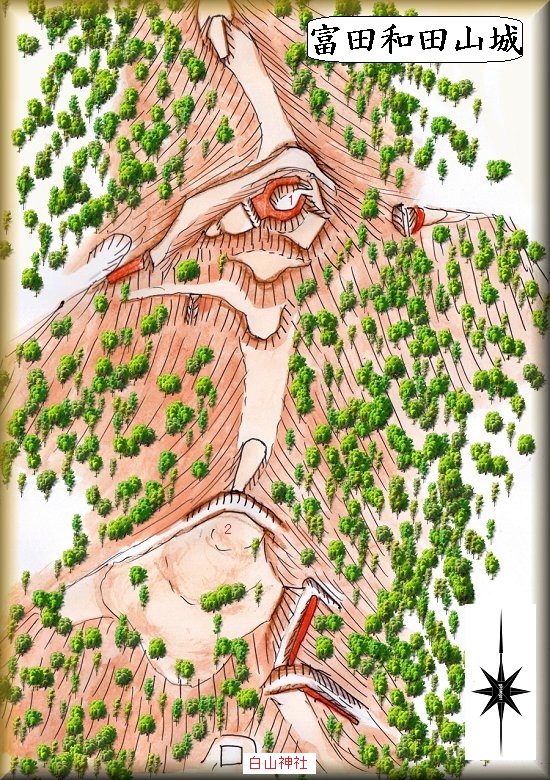

丂捁墇峅婅帥偼丄捁墇廤棊撪偺戝崙庡恄幮偺曈傝偵偁偭偨丅

丂廃埻傪嶳椗偵埻傑傟偨抧宍偱丄偙傟傜偑揤慠偺忛椲偲側偭偰偄偨偐偲巚傢傟傞丅

丂撪晹偵偼廤夛強偑偁傞偺偱丄偙偙偵幵傪掆傔偰嶶嶔偟偰傒傞偲傛偄偱偁傠偆丅

丂埬撪斅偼戝崙庡恄幮偺慜偵愝抲偝傟偰偄傞丅

丂嵟傕忛妔揑側峔憿傪尒傞偙偲偑偱偒傞偺偼丄廤夛強撿偺A偺彫嶳偱偁傞丅

丂偙偺彫嶳偺忋偼曟抧偲側偭偰偄傞偺偱丄杒懁偐傜搊偭偰峴偔摴偑晅偗傜傟偰偄傞丅

丂杒懁偐傜偺擖岥偼屨岥忬偺抧宍偲側偭偰偄傞丅

丂傑偨丄搶惣偺椉抂偵偼抧宍側傝偵俀抜偺僥儔僗忬偺妔偑憿惉偝傟偰偄傞丅彫婯柾側偑傜傕偪傖傫偲偟偨忛妔偲側偭偰偄傞丅

丂戝崙庡恄幮偺惣懁偐傜撿懁偵偐偗偰偼丄戝婯柾側搚椲偑巆偝傟偰偄傞丅

丂傑偨丄杒懁偺嶳椗偵傕丄傗傗枹壛岺側偑傜丄B偺暯応偑尒傜傟傞丅

丂偙偺晹暘傕妔偲尒偰傛偄応強偱偁傞丅

丂捁墇峅婅帥偼丄堦岦堦潉廜偵傛偭偰抸偐傟偨晲憰帥堾偱偁偭偨丅

丂奐婎偼娤墳尦擭乮1350乯偲偝傟偰偄傞偺偱丄堦岦堦潉廜偺拞偱傕屆偄帥堾偱偁傞丅奐婎偟偨偺偼尯撢偱偁偭偨丅

丂捁墇峅婅帥偼丄壛夑庣岇晉妦巵偲偺峈憟偵摉偨偭偰偼丄庡摫揑側栶妱傪扴偭偰偄偨偲尵傢傟偰偄傞丅

丂揤惓俉擭乮1580俋丄怐揷曽偺嵅媣娫惙惌偺峌寕偵傛偭偰丄捁墇峅婅帥傕峌傔棊偲偝傟丄擻搊偵摝傟偰峴偭偨偲偄偆丅

|

|

| 峅婅帥愓偺忛椲丅 |

埬撪斅丅 |

|

|

| 戝崙庡恄幮丅 |

戝崙庡恄幮偺搚椲 |

|

|

| 搚椲 |

恄幮惣懁偺搚椲 |

|

|

| 搚椲 |

廤夛強 |

|

|

| 俙偺晹暘傊 |

妔 |

|

|

| 妔 |

挱朷 |

|

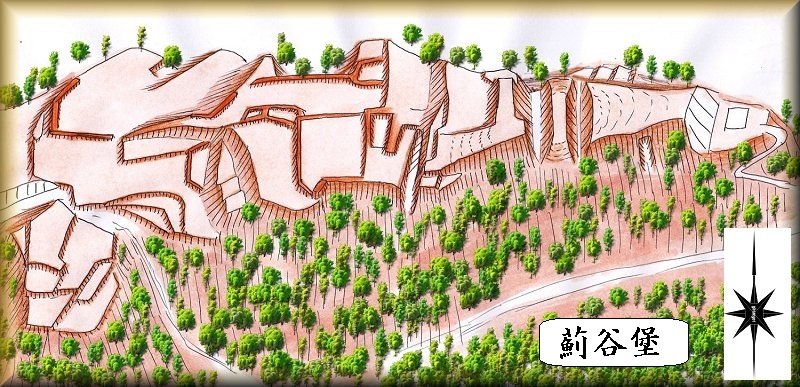

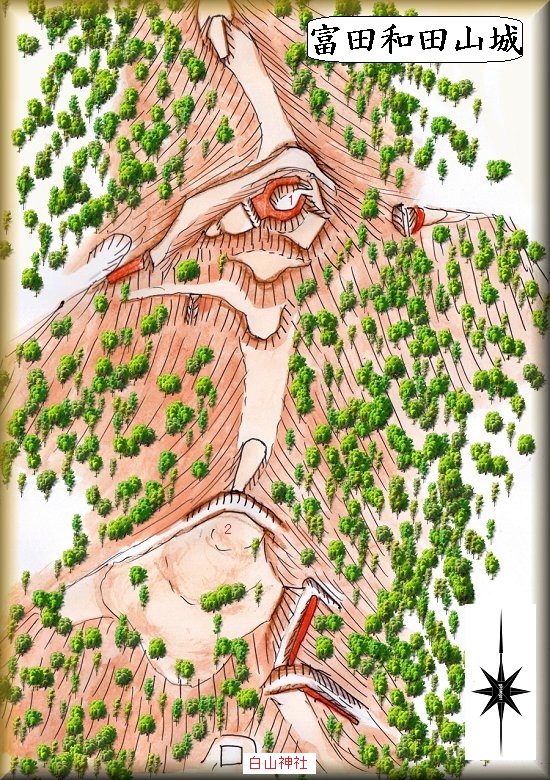

棿儢曯忛乮捗敠挰嶳怷乯

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯媦傃尰抧埬撪斅偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯媦傃尰抧埬撪斅偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

丂丂丂丂丂棿儢曯忛挀幵応偲擖岥偺曈傝丅

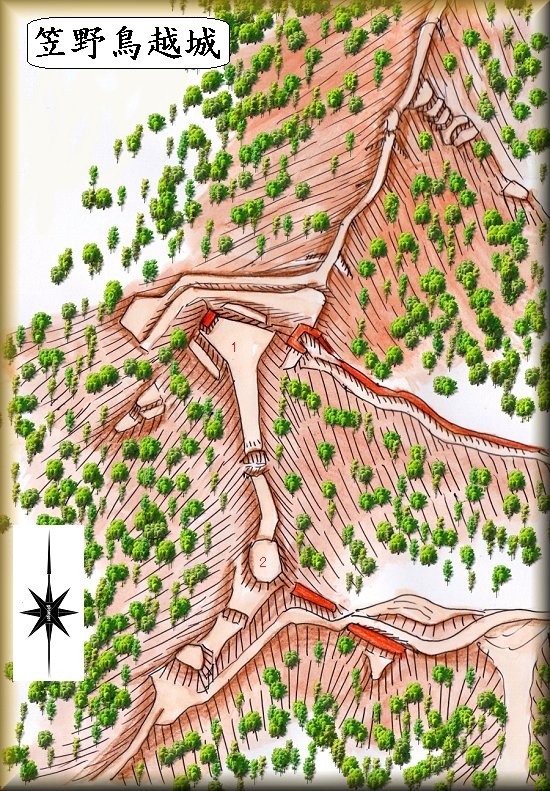

丂棿儢曯忛偼丄抧恾偵傕宖嵹偝傟偰偄傞斾崅150倣傎偳偺忛儢曯偵抸偐傟偰偄傞丅

丂忛毈偼岞墍偲偟偰惍旛偝傟偰偍傝丄撿懁偺壓偵偼忋婰偺挀幵応偑愝抲偝傟偰偄傞偺偱丄偙偙傑偱幵偱棃傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅

丂忛毈偺搶懁傪捠偭偰偄傞摴偼偐偮偰偺杒棨奨摴偱偁傝丄忛傊偺暘婒揰偵傕乽仼棿儢曯忛愓岞墍乿偲偄偭偨埬撪偑弌偰偍傝丄偙傟偵廬偭偰恑傫偱峴偗偽丄忛毈挀幵応傑偱摓払偡傞偙偲偑偱偒傞偱偁傠偆丅

丂搑拞傑偱偺摴偼偁傑傝幵偑捠峴偟偰偄側偄傛偆偱丄榚偵憪偑懡偄偐傇傞傛偆偵栁偭偰偄偨丅偟偐偟丄備偭偔傝偲拲堄偟側偑傜塣揮偡傟偽摿偵栤戣偼側偄偱偁傠偆丅

丂挀幵応偵幵傪抲偄偰曕偒偩偡丅挀幵応偵偼僩僀儗傕愝抲偝傟偰偄偨丅

丂偙偙偐傜庡妔傑偱偼斾崅30倣傎偳偱偁傞丅

丂挀幵応偺杒懁偵忛毈昗拰偑偁傝丄偦偙偐傜梀曕摴偑晅偗傜傟偰偄傞丅

丂梀曕摴偼撿懁偺抜妔孮偺娫傪恑傒丄俁妔偺榚傪捠偭偰侾妔偵擖偭偰峴偗傞傛偆偵側偭偰偄傞丅

丂偙偪傜傕壞応偱偼儎僽壔偑恑傫偱偼偄傞偑丄捠峴偡傞偺偵栤戣偼側偄丅

丂侾妔偵忋偑偭偰傒傞偲丄惣懁偺搚庤偑偐側傝曵棊偟偰偟傑偭偰偄傞偺偑尒偊傞丅

丂偙傟偼俀侽俀係擭壞偺擻搊偺崑塉偵傛偭偰曵夡偟偰偟傑偭偨傕偺傜偟偄丅

丂偦偺偨傔侾妔偐傜俀妔偵峴偔嵺偼拲堄偟偨曽偑傛偝偦偆偱偁傞丅

丂俀妔偼侾妔偺杒懁傪庣旛偡傞妔偱丄偙偙偐傜惣懁偵偼抜乆偺妔偑懕偒丄愭抂嬤偔偵揝搩偑寶偰傜傟偰偄傞丅

丂搶懁壓偵傕妔偑偁傝丄偦偙偐傜扜搚椲偲傕偵壓曽偵懕偔摴偑晅偗傜傟偰偄傞丅

丂偙偺愭偵傕搊忛摴偺擖岥偑偁傝丄幵摴偺榚偵偼忛毈昗拰偑棫偰傜傟偰偄傞丅

丂侾妔偲俀妔偲傪寢傇旜崻晹暘偺搶懁壓偵偼悢抜偺懷嬋椫偑憿惉偝傟偰偄傞丅

丂偦傟傎偳媄岻揑側柺偼姶偠側偄嶳忛偱偁傞偑丄僐儞僷僋僩偵傛偔傑偲傑偭偰偄傞丅

丂壗傛傝傕梀曕摴傪捠偭偰嶶嶔偱偒傞偺偑偁傝偑偨偄丅

丂堦搙丄嶶嶔偟偵朘傟偰傒偨傜偄偐偑偱偁傠偆丅

丂棿儢曯忛偼堦岦堦潉廜偵傛偭偰抸偐傟偨忛偱丄忛庡偼懞忋塃塹栧偱偁偭偨丅

丂揤惓尦擭乮1573乯丄棿儢曯忛偼忋悪尓怣偵傛偭偰峌傔棊偲偝傟偨丅

丂偟偐偟丄偦偺屻怐揷惃椡偑怤峌偟偰偔傞偲丄嵅乆惉惌偺庤偵棊偪丄堦懓偺嵅乆梌嵍塹栧偑擖忛偟偨丅

丂揤惓侾侾擭偺嫠儢妜崌愴偺崰偵偼丄慜揷巵偲嵅乆巵偲偺峌杊偑偁傝丄慜揷廏宲丒棙廏晝巕偵傛偭偰峌傔棊偲偝傟傞偙偲偵側傞丅

|

|

| 杒棨奨摴偐傜偺埬撪 |

壓偺挀幵応偐傜 |

|

|

| 搊忛摴擖岥 |

搊忛摴偲崢嬋椫 |

|

|

| 搊忛摴偲崢嬋椫 |

俁妔 |

|

|

| 侾妔傊 |

埬撪昞帵 |

|

|

| 妔 |

侾妔 |

|

|

| 俀妔傊 |

俀妔 |

|

|

| 惣偺妔孮 |

搶偺妔孮 |

|

|

| 擻搊崑塉偵傛傞曵棊 |

擻搊崑塉偵傛傞曵棊 |

|

|

| 擻搊崑塉偵傛傞曵棊 |

崢嬋椫 |

|

|

| 妔孮 |

杒懁偐傜偺墦朷 |

|

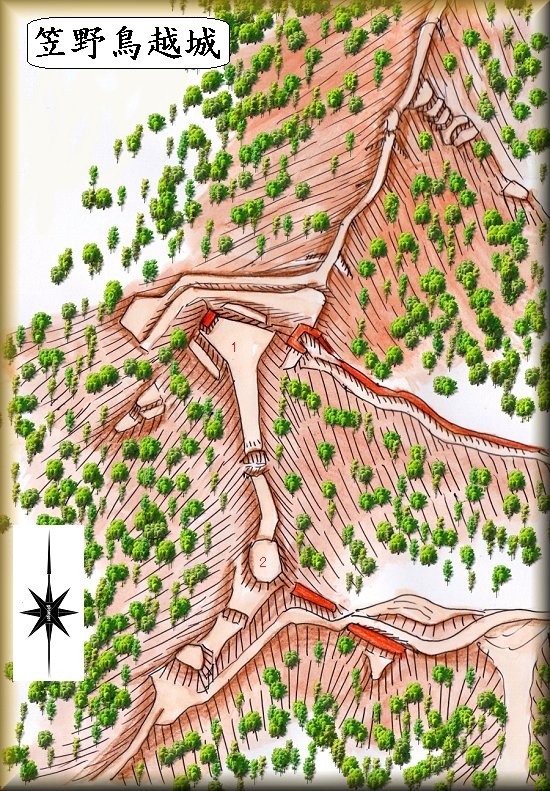

晉揷榓揷嶳忛乮捗敠挰晉揷乯

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

丂丂丂丂晉揷榓揷嶳忛偺応強丅

丂晉揷榓揷嶳忛偼晉揷偺敀嶳恄幮偺攚屻偵偦傃偊傞斾崅60倣傎偳偺嶳椗偵抸偐傟偰偄傞丅

丂榓揷嶳忛偲偄偆摨柤偺忛偑擻旤巗偵傕偁傞偨傔丄偙偪傜傪晉揷榓揷嶳忛偲屇傫偱嬫暿偟偰偄傞丅

丂偲偄偆傢偗偱敀嶳恄幮傪栚巜偟偰偄偔丅

丂敀嶳恄幮偺壓偵偼幵侾戜暘掆傔傜傟傞僗儁乕僗偑偁偭偨偺偱丄幵偼偦偙偵掆傔偝偣偰偄偨偩偄偨丅

丂敀嶳恄幮傑偱偼偡偖偵搊傟傞偺偱偁傞偑丄偦偙偐傜愭偼摴偑側偔儎僽偱偁傞丅

丂婃挘偭偰恑傫偱峴偔偲杧愗傗墶杧側偳偑孈傜傟丄偦偺愭偑愗娸忬偺抧宍偵側偭偰偄傞偺偑暘偐偭偨丅

丂偟偐偟丄偦偙偐傜愭偼儎僽偑傂偳偔側偭偰偍傝丄儎僽偑廂傑偭偰偄偔婫愡偱側偄偲丄偲偰傕擖偭偰峴偗偦偆偵側偄丅

丂偲偄偆傢偗偱丄捁嵴恾偺拞怱晹曈傝偼忋婰偺彂偺恾偵棅傝愗偭偰昤偄偰傒偨傕偺偱偁傞丅

丂庡妔偺拞墰晹暘偑孍傫偩抧宍偵側偭偰偄傞偺偼楾墝戜偐壗偐偺愓側偺偱偁傠偆偐丅

丂偙偺寠偵傛偭偰庡妔晹偼傑偲傑偭偨柺愊傪傕偮偙偲偑偱偒側偔側偭偰偄傞丅

丂晉揷榓揷嶳忛偺忛庡偼丄晉揷嵍嬤偩偭偨偲揱偊傜傟偰偄傞丅

丂晉揷巵偼抧尦偺崑懓偱偁傝丄堦岦堦潉廜偵強懏偟偰偄偨恖暔偱偁偭偨偲峫偊傜傟偰偄傞丅

|

|

| 敀嶳恄幮擖岥 |

敀嶳恄幮 |

|

|

| 杧愗 |

扜杧 |

|

|

| 墶杧 |

墶杧 |

|

|

| 忛椲 |

墶杧 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

妢栰捁墇忛乮捗敠挰幍崟乯

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

丂丂丂丂妢栰捁墇忛偺応強丅

丂妢栰捁墇忛偼丄導摴俀侾俉崋慄偺妢栰僩儞僱儖偺忋偵抸偐傟偨嶳忛偱偁傞丅

丂嶳榌偐傜偺斾崅偼70倣傎偳偲側偭偰偄傞丅

丂敀嶳巗偵傕桳柤側捁墇忛偲偄偆暿偺忛偑偁傞偨傔丄偙偪傜偼妢栰捁墇忛偲屇傫偱嬫暿偟偰偄傞丅

丂忛傑偱偼椦摴偑晅偗傜傟偰偄傞偨傔丄傾僋僙僗偼梕堈偱偁傞丒丒丒丒偲巚偭偰偄偨偺偩偑丄尰抧偵朘傟偰傒傞偲嶳椗偺堦晹偼曵夡偟偰偍傝丄摉偺椦摴偼偡偭偐傝杽傑偭偰偟傑偭偰偄偨丅

丂偙傟偼俀侽俀係擭偺擻搊崑塉偵傛傞旐奞偱偁傞傜偟偄丅

丂偙傟偱偼偲偰傕椦摴偼捠傟側偄丅

丂偦偺懠偵搊忛偱偒傞摴偑側偄偐偳偆偐扵偟偰傒偨偺偩偑丄尒偮偐傜側偄丅

丂忋偵峴偔摴偑尒偊偨偺偱恑傫偱峴偭偨偺偩偑丄偦傟偼偦偺愭偺曟抧傑偱偺傕偺偱偁傝丄偦偙偐傜愭偵偼儎僽偟偐側偐偭偨丅

丂恀壞偺儎僽憜偓偼尩偟偄偺偱丄崱夞偼搊忛傪抐擮偟偨丅

丂捁嵴恾偼忋婰偺彂偺恾偵婎偯偄偰昤偄偰傒偨傕偺偱偁傞丅

丂嵶旜崻傪棙梡偟偰抸偄偨嶳忛偺傛偆偱丄傑偲傑偭偨峀偝偺妔偼彮側偐偭偨傛偆偱偁傞丅

丂妢栰捁墇忛偼丄捁墇峅婅帥偺媗偺忛偲偟偰抸偐傟偨忛偩偭偨偲峫偊傜傟偰偄傞丅

丂揤惓俉擭乮1580乯丄怐揷曽偺嵅媣娫惙惌偺峌寕偵傛偭偰丄捁墇峅婅帥偲嫟偵棊忛偟偨丅

丂揤惓侾侾擭乮1583乯偵側傞偲丄慜揷棙壠偵傛偭偰惍旛偝傟丄忛彨偲偟偰栚夑揷枖塃塹栧丄扥塇尮廫榊偑擖忛偟偨丅

丂揤惓侾俀擭俋寧偺枛怷崌愴偺嵺偵偼丄嵅乆惉惌偼媑憅偵恮庢偭偰丄妢栰捁墇忛偵巊幰傪憲偭偨偑丄栚夑揷丒扥塇傜偼偡偱偵戅媝偟偨屻偱丄忛偼嬻偵側偭偰偄偨偲偄偆丅

丂惉惌偼妢栰捁墇忛偵壠恇偺媣悽扐攏傪擖傟偨丅

丂偦偺屻丄慜揷棙壠偵傛偭偰峌寕偝傟偨偑丄妢栰捁墇忛偼棊忛偟側偐偭偨偲偄偆丅

丂偩偑丄偙偺崌愴偺屻丄嵅乆惉惌偼旍屻傊偲揮晻偝傟傞偺偱丄妢栰捁墇忛偼嵞傃慜揷巵偺忛偲側偭偨偱偁傠偆丅

丂嵅乆惃偲偺懳洺娭學偑側偔側偭偨屻偼丄忛偺廳梫惈偼敄傟偰偄偒丄傗偑偰攑忛偲側偭偰偄偭偨偲峫偊傜傟傞丅

|

|

| 妢栰僩儞僱儖偺忋偑忛毈 |

擻搊崑塉偱曵棊偟偨椦摴丅偲偰傕恑傔側偄丅 |

|

|

| 忛椲傕曵棊偟偰偄傞 |

墦朷 |

|

|

| 妢栰僩儞僱儖 |

搊忛摴偑尒偮偐傜側偄 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

屼栧乮傒偐偳乯壆晘乮捗敠挰屼栧乯

丂

丂

丂丂丂屼栧壆晘偺応強丅丂丂丂丂丂丂愇旇偲埬撪斅偺応強丅

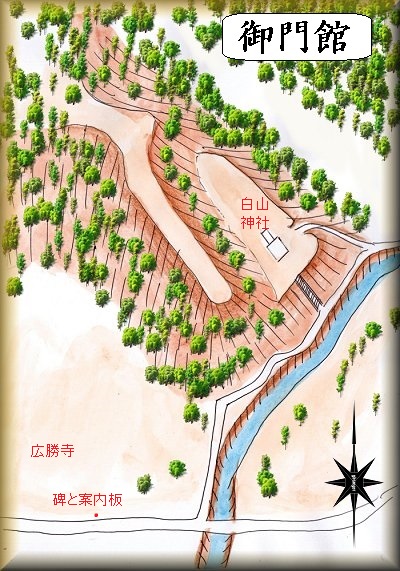

丂屼栧娰偼彸媣偺棎偱嵅搉偵棳偝傟偨弴摽忋峜偑堦帪婜懾嵼偟偰偄偨娰偺愓偱偁傞偲偄偆丅

丂偙傟偼夰偐偟偄両丂嵅搉弌恎偺巹偵偲偭偰弴摽忋峜偲偄偆偺偼摿暿側懚嵼偱偁傞丅

丂弴摽忋峜偺曟強偼恀栰屼椝偲屇偽傟丄嵅搉偱偼庡梫側娤岝抧偺侾偮偱偁傝丄巕嫙偺崰偐傜壗搙傕朘傟偰偄偨応強偱偁傞丅弴摽忋峜偲偄偆柤慜偵偼側偠傒偑偁傞偺偩偭偨丅

丂偦偺弴摽忋峜偑堦帪揑偵懾嵼偟偨娰偲偄偆偙偲偱丄摿偵堚峔偼側偄傜偟偄丅

丂堦愢偱偼敀嶳恄幮偲偦偺忋偺嶳椗偁偨傝偱偼側偄偐偲偄偆偺偩偑丄偙傟偼偄偐偵傕嶳忛揑側抧宍偱偁傞丅

丂忋峜偑堦帪揑偵懾嵼偡傞娰偲偟偰偼梫奞惈偑崅偡偓傞傛偆偵姶偠偰偟傑偆丅

丂壓偺摴楬増偄偵偼丄峀彑帥偺慜偵丄弴摽忋峜峴嵼強偺愇旇偲埬撪斅偲偑寶偰傜傟偰偄偨丅

丂偙偺曈傝偵娰偑偁偭偨偲峫偊傞偺偑堦斣帺慠側傛偆偵巚傢傟傞丅

丂峀彑帥偼峀偄挀幵応偑偁傞偺偱丄幵傪掆傔偰抲偔偺偵嬯楯偼偟側偄丅

丂敀嶳恄幮傑偱偺摴偼嫹偔偰丄幵傪掆傔傜傟偦偆側応強偼偲偰傕側偝偦偆偩偑丄擖岥偺捁嫃偺榚偵偼偐傠偆偠偰侾戜掆傔傜傟偦偆側僗儁乕僗偑偁傞偺偱丄偦偙偵掆傔偰忋偑偭偰峴偔偲傛偄偩傠偆丅

|

|

| 峀彑帥慜偺愇旇偲埬撪斅 |

峀彑帥 |

|

|

| 敀嶳恄幮擖岥 |

敀嶳恄幮 |

|

|

| 惣偺忛椲 |

惣偺忛椲 |

|

忋壨崌忛乮捗敠挰忋壨崌乯

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

丂丂丂丂忋壨崌忛偺応強丅

丂忋壨崌忛偼丄忋壨崌偺廤棊偺搶曽偵偦傃偊偰偄傞斾崅60倣傎偳偺嶳椗偵抸偐傟偰偄偨丅

丂揝搩偑寶偰傜傟偰偄傞嶳側偺偱偦傟偑栚報偵側偭偰偄傞丅

丂抧恾傪尒偰傒傞偲丄忛偺杒懁傪夢傞傛偆偵偟偰摴楬偑晅偗傜傟偰偄傞丅

丂杒懁偺旜崻懕偒偺晹暘偐傜偩偲丄傎偲傫偳暯峴堏摦偱俀侽侽倣傎偳恑傫偱峴偗偽忛撪偵摓払偱偒偦偆偱偁傞丅

丂偲偄偭偨傢偗偱丄忛偺旜崻懕偒偺杒懁晹暘偵幵傪掆傔偰丄偦偙偐傜旜崻偵廬偭偰忛毈曽岦偵傾僋僙僗偟偰傒傞偙偲偵偟偨丅

丂偦偆偟偰旜崻傪恑傫偱峴偭偨偺偩偑丄偄偔傜恑傫偱傕堚峔偺偁傞偲偙傠偵摓払偟側偄丅

丂応強傪娫堘偊偰偟傑偭偨偺偐傕巚偭偰丄搑拞偱堷偒曉偟偰偟傑偭偨丅

丂晛抜側傜柪偭偨帪偼抧恾儘僀僪傪尒偰妋擣偟側偑傜恑傫偱峴偔偺偩偑丄偙偺応強偼実懷偺揹攇偑傑偭偨偔擖傜偢丄抧恾偑嬻敀偺傑傑偱巭傑偭偰偟傑偄丄帺暘偺擖傞応強偺抧宍偑妋擣偱偒側偐偭偨丅

丂偟偐偟丄婣偭偰偐傜抧宍恾傪尒偰傒偨傜丄恑傫偩曽岦偼娫堘偭偰偄側偐偭偨傛偆偱偁傞丅

丂偁偲傕偆彮偟恑傫偱偄傟偽堚峔偑偁傞偲偙傠傑偱摓払偱偒偨偐傕偟傟側偐偭偨偺偩偭偨丅

丂巆擮側偙偲傪偟偰偟傑偭偨丅

丂偲偄偆傢偗偱丄捁嵴恾偼忋婰偺彂偺恾偵棅傝愗偭偰嶌惉偟偰傒偨傕偺偱偁傞丅

丂嵶旜崻偺愭抂晹偺嵟崅強偑侾妔偱丄偦偙偵偼揝搩偑寶偰傜傟偰偄傞丅

丂堦抜掅偔丄丄偦偺庤慜偑俀妔偱偁傝丄偦偺愭偵偼杧愗偑孈傜傟偰忛堟傪嬫夋偟偰偄傞丅

丂俀妔偐傜搶懁偵偐偗偰扜搚椲忬偺旜崻偑墑傃偰偍傝丄偦傟偵偟偨偑偭偰俈抜傎偳偺抜妔孮偑宍惉偝傟偰偄傞丅

丂忋壨崌忛偺忛庡摍丄楌巎偵偮偄偰偼枹徻偱偁傞丅

丂忋壨崌忛偑壛夑偲墇拞偲偺崙嫬嬤偔偵埵抲偟偰偄傞偙偲偐傜偟偰揤惓侾俀擭乮1584乯偺彫杚挿媣庤崌愴偵娭學偟偰丄嵅乆惉惌丄慜揷棙壠偲偺峈憟偺拞偱抸偐傟偨忛偱偼側偄偐偲偄偆愢偑偁傞丅

丂忛偺壓傪捠偭偰偄傞奨摴偼丄摨擭丄嵅乆惉惌偑枛怷忛傪峌寕偡傞偨傔偵丄侾枩俆愮偺孯惃傪棪偄偰捠夁偟偰偄偭偨応強偱偁偭偨丅

丂偦偆偟偨偙偲傪峫偊傞偲丄壛夑怤峌偺偨傔偺拞宲婎抧偲偟偰嵅乆惃偵傛偭偰抸偐傟偨忛丄偲偄偆傛偆偵悇掕偱偒傞偐傕偟傟側偄丅

|

|

| 惣曽偐傜 |

偙偙偐傜忛毈曽岦偺旜崻傪恑傫偱峴偔 |

|

|

| 忛毈曽岦 |

忛毈曽岦 |

|

|

| 撿懁偐傜 |

|

|

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥亁傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥亁傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥亁傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥亁傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯媦傃尰抧埬撪斅偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯媦傃尰抧埬撪斅偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

丂

丂

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅

仏捁嵴恾偺嶌惉偵嵺偟偰偼亀愇愳導拞悽忛娰愓挷嵏曬崘彂嘥乿乮愇愳導嫵堢埾堳夛乯偺恾傪嶲峫偵偟偨丅