石川県野々市市

*参考資料 『日本城郭体系』

*参考サイト 城郭放浪記

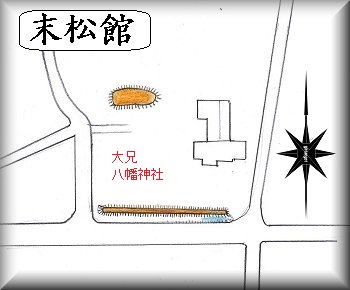

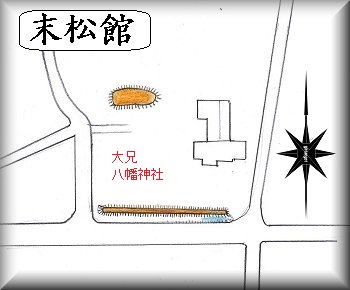

末松館(野々市町末松一丁目)

末松一丁目にある大兄八幡神社が末松館の跡である。というわけで、この神社を目指していく。

末松一丁目にある大兄八幡神社が末松館の跡である。というわけで、この神社を目指していく。

車は神社の境内まで入ることができたので、境内に停めさせていただいて、神社周辺を歩いてみることにした。

境内に入る前から見えていたのは南側の土塁である。外側には一段窪んだ地形も見られ、かつては水堀があったのではないかと思われる。

また、本殿の北西側には大きな土壇もあった。土塁ではなく、あくまでも土壇と呼べるような地形であるが、何かを祭っていた土壇であったものだろうか。

現状確認できるのはこれだけである。これでは館の規模も想定できないところだが、本来は周囲の住宅地も含めて100m四方ほどの規模の城館だったのではないかと推測する。

ところで、南側の土塁の水堀跡辺りを撮影しようと歩いていたら、突然、大きなスズメバチがまとわりついてきた。すぐにその場を離れたので刺されることはなかったのであるが、あるいは、この土塁の上の木のどこかにスズメバチの巣があるのかもしれない。ちょっと注意した方がよさそうである。

末松館の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 神社境内にある土壇。 |

南側の土塁。 |

|

|

| 土塁の外側にある堀跡。 |

|

|

富樫館(野々市市住吉)

*鳥瞰図の作成に際しては、『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

富樫館の場所 富樫館石碑の場所

富樫館は、その名称の通り、加賀守護であった富樫氏の居館の跡である。

歴史的には重要な遺跡であると思われるが、現在では遺構は消滅してしまっている。

舘跡と思われる箇所の北西300mほどの所に富樫館跡の城址碑が建てられている。北陸鉄道石川線のすぐ脇である。

ただしgoogllemapではここに「山川館」という印を付けている。

富樫氏については、私は小学生の頃からその名前を知っていた。手塚治虫のマンガ『どろろ』に出てくるからである。

主人公の百鬼丸の父親醍醐景光は、富樫氏に仕える武将であった。彼は天下取りの野望の為、魔物たちに自分の子の体の部分百カ所を与えてしまうのであった。

というようなわけで、富樫氏というのは天下取りをも狙えるような大名として描かれていて、自分もそんな風に認識していた。

その後、歴史について調べてみたら、富樫氏は加賀一向一揆によって滅ぼされてしまい、「加賀は百姓の持ちたる国」になってしまったとある。

天下取りどころか、一向一揆に滅ぼされてしまった大名というのは他にないだろう。とても残念な話である。

そんな富樫氏であるが、加賀の守護という勢力者であった。それなのに館跡は消滅して不明となっており、その場所すらもよく分かっていなかった。

城址碑の場所が実際の館跡から300mも離れているというのもそんな事情からなのであろう。

その後発掘調査によって館の堀の一部が発見され、その場所は市の史跡に指定されている。

しかし、この一部の堀からだけでは城館の形状を知ることはできない。

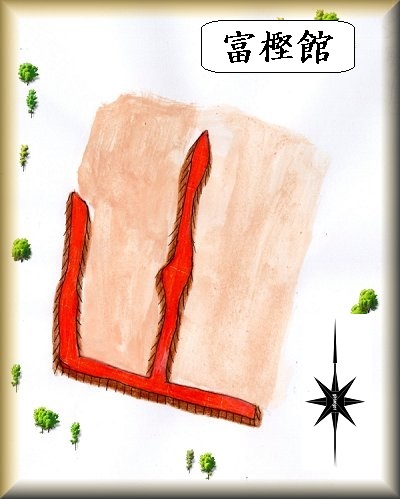

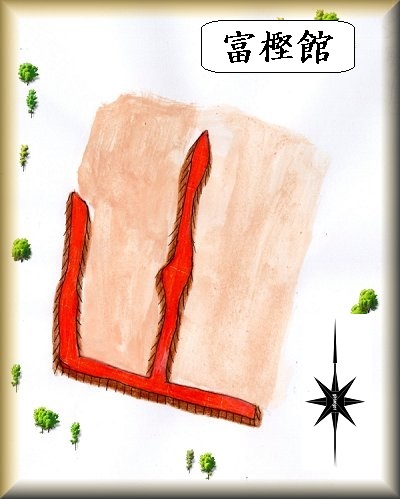

幕末の安政5年(1858)に郷土史家の森田柿園が描いた館の図が残されており、それによると、当時、右の鳥瞰図のような土塁が残されていたらしい。

全体としては120m×110mほどの規模であったと思われるが、中央部分に土塁による区画があるのが珍しい。

この土塁自体も後世の改変を受けていたのかもしれない。

|

|

| 公園内に建てられた城址碑 |

|

|

末松一丁目にある大兄八幡神社が末松館の跡である。というわけで、この神社を目指していく。

末松一丁目にある大兄八幡神社が末松館の跡である。というわけで、この神社を目指していく。

*鳥瞰図の作成に際しては、『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。