石川県小松市

*参考資料 『日本城郭大系』 『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)

*参考サイト 城郭放浪記

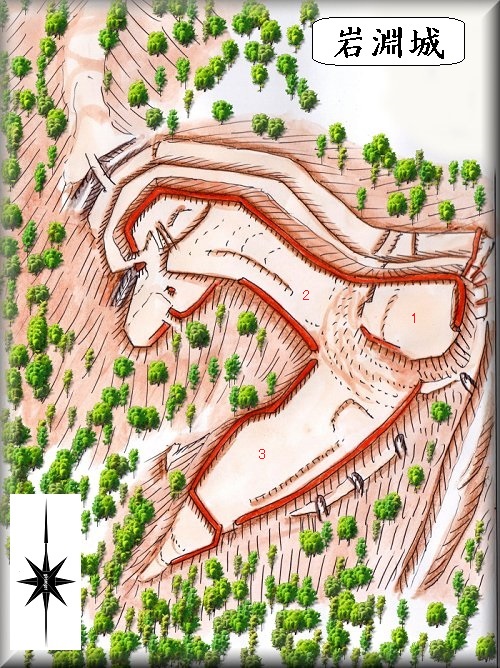

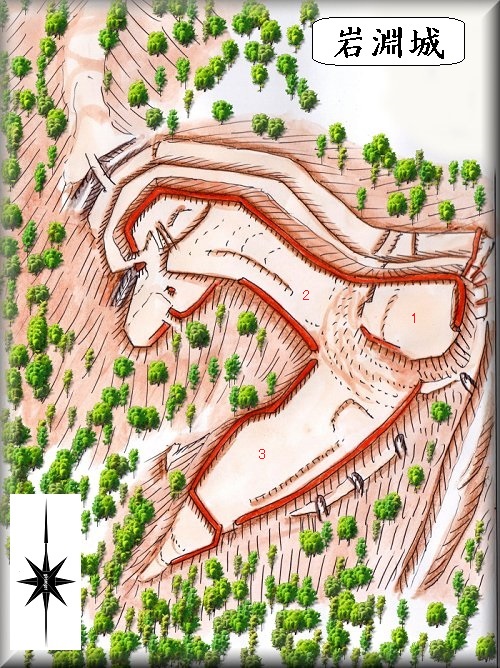

岩淵城(小松市岩淵町)

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

岩淵城の場所。 登城道入口。

小松地区から、山稜を越えて東方の鳥越城方面に向かっていく街道は、重要な道だったようで、この街道沿いに岩淵城、岩倉城、覆山砦といった城館群が構築されている。

これらの城館群は、この街道を監視するためのものだったと考えられている。

岩淵城は小松地区の平野部から山稜地帯に入る入口近くに築かれている。比高110mほどの山稜である。

城への登城口は上記の場所にあるのだが、その辺りには車を停められる場所がない。

車は南側の国道付近の路肩の余白を探して停めさせていただくしかない。

城の周囲には獣除けの柵が巡らされているのだが、上記の登城道入口の所に開口部があり、それを開けて入って行く。

入ってすぐの所に「岩淵城跡入口」と書かれた標柱が立てられている。

そのすぐ脇には池跡のような大きな窪みがある。

登城道と言っても明瞭な道ではなく、谷戸部の底を通って登って行くようなルートである。

この谷戸部を通って山稜上の方まで行けば、城から落ちている竪堀に接続するのだと思われる。

しかし、この日は35度の気温で、しかも岩倉城を登った後だったこともあり、足が限界に来てしまっていた。

半分ほどは登って行ったのだが、足が痙攣してまともに歩けなくなってしまったので、そこまでで断念をすることにした。

鳥瞰図は上記の書の図面に基づいて作成してみたものである。

山頂部に土塁を巡らせた3つの郭があり、あちこちに虎口を設置しており、一向一揆衆の城としては、比較的技巧的に感じるものであったようだ。

岩淵城の城主は一向一揆衆の徳田志摩守重清と言われている。

|

|

| 遠望 |

柵の開口部 |

|

|

| 登城道入口 |

沢沿いの登城道 |

|

|

| 登城道 |

i入口脇の池跡 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

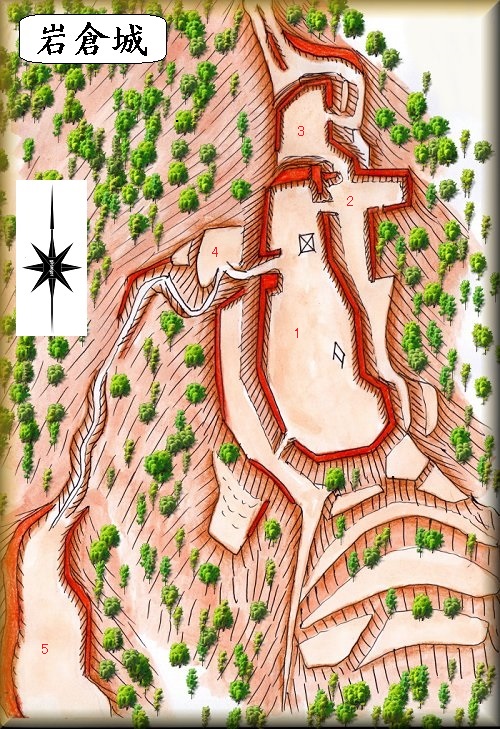

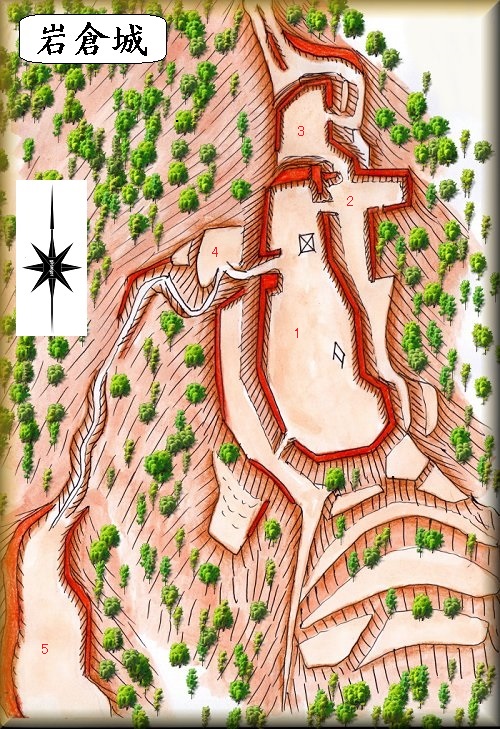

岩倉城(小松市原町)

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

岩倉城の場所。 登城道入口。

山麓の国道360号線を通って行くと、この場所に「岩倉城氏遊歩道 200m先に駐車場あり」という看板が立てられている。

国道を200mほど進んでみたのだが、駐車場がどこなのか分からない。

そこで看板の所からそのまま車で北側に入り込んで行く。さらに東側に曲がって行くと獣除けの柵があったので、これを開けて入って行く。

そうして進んで行った所に岩倉城遊歩道の入口があった。

入口の所に車数台が停められるほどのスペースがあったので、車をそこに停めさせていただいて、遊歩道を進んで行くことにした。

入口には「熊注意 音で知らせましょう」といった看板が立てられている。熊ベルは必須である。

後はひたすら遊歩道を登って行けばいいのだが、これがけっこう長かった。

本来の登城道は崩落しているのか、迂回路の案内があり、それに従って登って行く。

岩倉城の比高は230mほどもあり、しかもかなり奥の方に築かれているために入口から直線距離でも1kmほどもある。じっくり時間をかけて登って行くのがよいであろう。遊歩道はしっかりとしているので迷うことはない。

この日の気温は35度の猛暑、それはまあよいのだが、遠くで雷がゴロゴロ鳴り出していた。しかも、この日、いくつも山城を登った後なので、かなり足が限界に近くなっていた。

途中で何度も引き返そうかと思ったのだが、この城だけは何とか見たいと思って、気合を出しながら登っていった。

そうしてようやく主要部下の土塁囲みの区画5の所まで来た。ここから後は比高40mほど登れば主郭である。

しかし、足の状態がひどくなり痙攣が始まってきた。足をいたわりながらゆっくり登って行ってやっとのことで主郭に到達することができた。こういう山城は、涼しい時期に余裕をもって登る方が楽しいものである。

高所の山城にしては主郭は意外に広く、南北100mほどもあった。相当数の人員を籠めておくことのできる規模の城といえよう。周囲には土塁がしっかりと巡らされている。

岩倉城で注目すべきなのは、その技巧的な虎口である。主郭から北側にかけては、馬出を2つ重ねたような構造となっており、2の部分はかなり横矢も利かせている。岩倉城の最大の注目ポイントである。

5から登ってくる登城道も、途中切通しの道となっており、何度も進行方向に折りを入れている。

1郭手前の4の部分は出枡形のようになっており、これを経由して入って行く1郭の虎口の脇には櫓台が形成されている。

一向一揆衆によって築かれた城ということであるが、なかなか見どころの多い城である。

こうした構造を見ると織豊期の陣城のように見えてしまう。天正8年には柴田勝家が加賀に侵攻してきているが、織田勢力との関連がなかったのかどうか気になるところであるが、そうした史料は見つかっていないようである。

岩倉城の歴史について詳しいことは分からないが、一向一揆衆によって築かれた城だったと考えられている。

三坂峠から手取峡谷に至る三坂越えの街道を監視するための城だったとされる。

|

|

| 国道沿いの案内 |

登城道入口。ここに車を停められる |

|

|

| 城址碑 |

熊注意! |

|

|

| 迂回路の案内 |

迂回路 |

|

|

| 登城道 |

サムライ道の案内 |

|

|

| 途中にあった石積み |

5郭 |

|

|

| 案内 |

登城道 |

|

|

| 腰曲輪 |

虎口 |

|

|

| 1郭 |

1郭 |

|

|

| 土塁 |

虎口 |

|

|

| 城塁と郭 |

郭 |

|

|

| 土塁 |

虎口 |

|

|

| 土塁 |

虎口 |

|

|

| 土塁 |

張り出し部分 |

|

|

| 虎口 |

土塁 |

|

|

| 郭 |

登城口に戻ってきた。 |

|

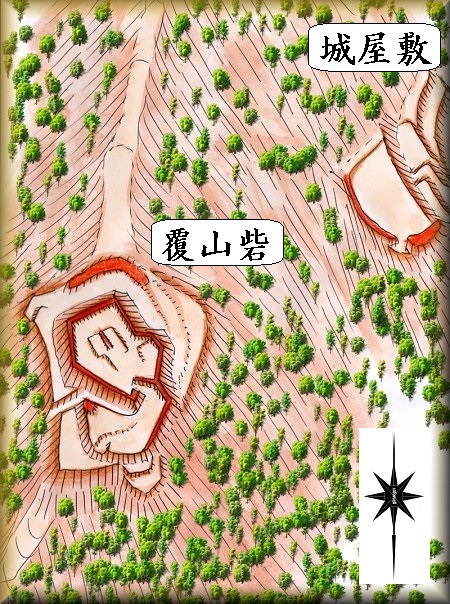

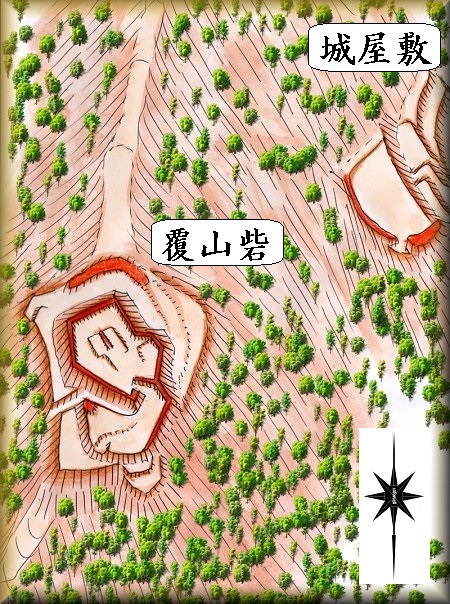

覆山砦(小松市中ノ峠町)

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

覆山砦の場所。

覆山砦は、岩倉城の南東1kmほどの所にあり、やはり国道360号線を監視するための城だったかと思われる。

山麓からの比高は120mほどある。

覆山砦へのアクセスを試みようと思ったのだが、途中の道路は工事中で、通行止めとなっていた。

また事前情報では、城に登る道は存在しておらず、真夏のヤブ漕ぎを強いられそうな状況でもあった。

こういった山城に登るにはヤブが収まった涼しい頃でなければ厳しいであろう。

といったわけで、今回は登城を断念した。鳥瞰図は上記の書の図に基づいて作成してみたものである。

岩倉城に比べると小規模ながら、主郭が土塁囲みであることや、折りを伴った登城道に虎口を配置していることなどからすると、構造上の類似性を感じさせるもので、岩倉城と築城主体は同一だったのではないかと思われる。

また、城の南西下部、山麓からの比高40mほどの所は城屋敷と呼ばれており、ここにも数段の削平地が認められるようである。

覆山砦の歴史については不明である。

岩倉城、岩淵城と同じ三坂越えの街道沿いにあることから、同じく一向一揆衆による街道監視のための城だったものと考えられる。

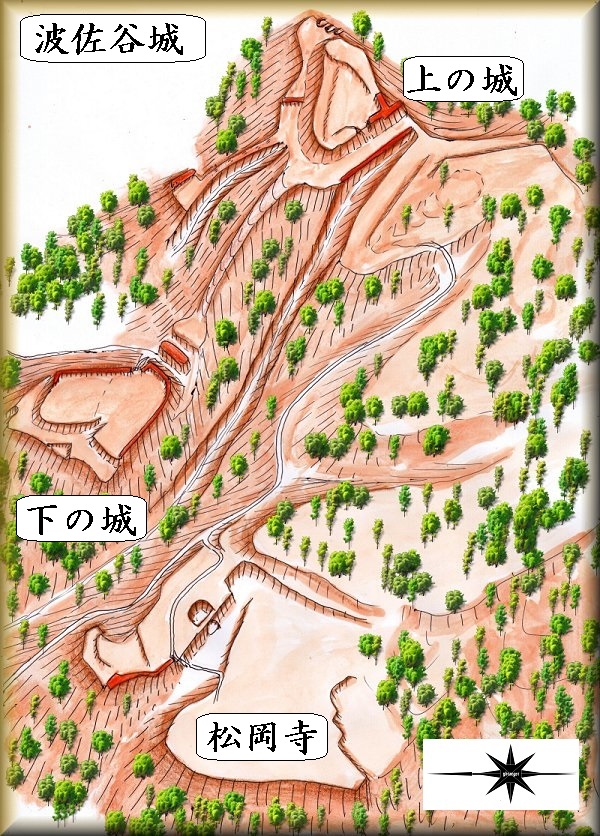

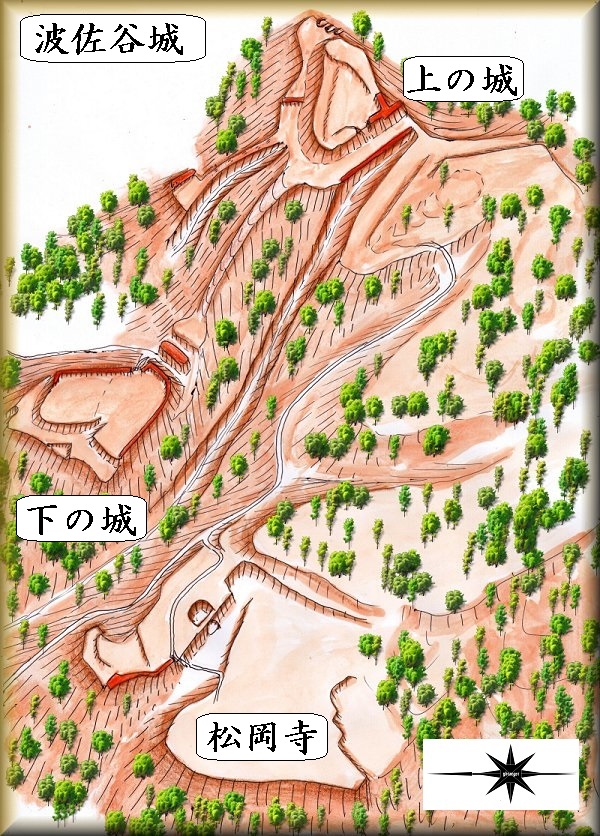

波佐谷城(小松市波佐谷町)

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

波佐谷城の場所。 登城口1の場所。 登城口2の場所。

波佐谷城は、波佐谷地区の東側にそびえている山稜に築かれている。ここには加賀3ヵ寺の1つであった波佐谷松岡寺(しょうこうじ)があったところでもあり、松岡寺と波佐谷城とが混在する複合城郭群である。

波佐谷城の方も、上の城と下の城との2つの区画で形成されている。また、それ以外の平場もけっこうあり、それらをすべて合わせると、非常に広大な空間を有している。

上の城は比高70m、下の城は比高40m、松岡寺は比高30mほどの所にある。

下の道路を進んで行くと、この場所に「波佐谷城址 松岡寺→」の看板が立てられている。

そのすぐ南側に波佐谷地区公民館があるので、車はそこに停めさせていただいた。公民館の壁には波佐谷城の案内板が貼り付けられているが、文字がかなりかすれて読みづらくなっている。

さて、看板の案内があるのはよいのだが、矢印の方向に進んで行ったところで、道は左右に分かれる。ここには案内板がなく、どちらに進んでいいのか分からなくなってしまう。

後で分かったのだが、おそらく正規の登城道は、ここから左手(北側)に進んで、さらにその先を右手の山稜方向に入り込んで行った所にあり、墓地の脇に「本丸跡登り口」と書かれた標柱が立てられている。

ただし途中に案内がないため、知らないとまず分からない。こちらが上記の登城道2である。

最初の道の突き当りを右側に曲がるとすぐに松岡寺入口の標柱がある。これを発見する方が分かりやすいであろう。こちらのルートが上記の登城道1である。

登城道1から登って行くと、松岡寺との分岐点がある。これを進んで行っていったん降って登ったところの平場が松岡寺跡である。

その手前に「氷室」という案内があった。そこは大きな穴となっており、東側の下に横穴が開けられている。よそではあまり見られない構造物であり興味深い。

松岡寺は波佐谷城のある山稜とは谷戸部を挟んで南東側にある。だから城のある谷戸部を左側の下に見ながらひたすら登って行くことになる。

山稜上まで登って行ったところで、大きな平場が見えてくる。これを乗り越えて北西側に進んで行く。

すると谷戸部へと接続していく堀切があり、それを乗り越えたところが上の城の腰曲輪となっていた。

上の城は重厚な土塁を備えた三角形状の郭で、周囲には腰曲輪が巡らされている。

上の城から下の城へと接続する尾根があり、それを降りて行った先に堀切がある。この堀切を越えたところが下の城である。

下の城はハート型の単郭で、南側に虎口と腰曲輪を配置している。

また、北側にも虎口があり、そこには石積みも見られた。

下の城から道を降って行った所、上記の登城口2の所に出た。

登城口1から登っても、登城口2から登っても、松岡寺、上の城、下の城を一通り回ることができるようになっているので、どちらの登城道を通っても城内を一周することは可能である。

波佐谷城も一向一揆衆の城だったと考えられている。

松岡寺は加賀守護富樫氏が滅びた後、加賀を支配した一向衆3ヶ寺のうちの1つであり、かなりの勢力がある寺院であった。

城主は宇津呂丹波・藤六父子であったと言われる。

天正8年(1580)、織田勢の柴田軍の侵攻によって落城し、宇津呂氏は討ち取られた。

天正11年(1583)、小松城主となった村上頼勝は、一族の村上勝佐衛門を波佐谷城に入城させたと言われている。

|

|

| 入口の案内 |

松岡寺入口 |

|

|

| 松岡寺入口 |

郭 |

|

|

| 堀切 |

郭 |

|

|

| 松岡寺 |

氷室 |

|

|

| 氷室 |

上の城へ |

|

|

| 切通し |

竪堀 |

|

|

| 郭 |

堀切 |

|

|

| 堀切と土橋 |

堀切 |

|

|

| 腰曲輪 |

虎口 |

|

|

| 下の城へ |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

虎口 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 城塁 |

虎口 |

|

|

| 虎口の石積み |

鉄塔 |

|

|

| 城塁 |

本丸への登城口案内標柱 |

|

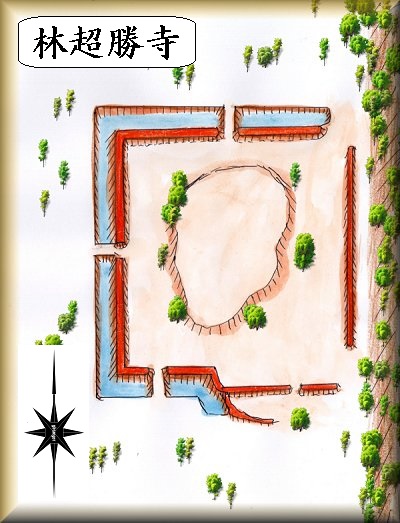

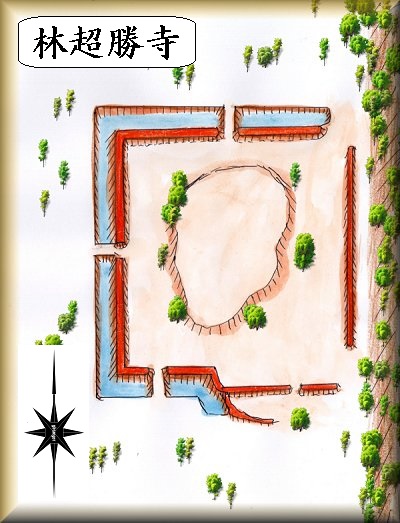

林超勝寺(小松市林町)

*鳥瞰図の作成に際しては林超勝寺の古図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては林超勝寺の古図を参考にした。

林超勝寺のあった辺り。

林超勝寺は、小松ドームの南西200mほどのところにあった。

玉田ぶどう園のある一帯がその跡であったと思われる。

現在では遺構は完全消滅しており、案内板などもなく林超勝寺を偲ぶものはまったくなくなってしまっているようである。

かつて国道8号線小松バイパスが建設される際に発掘調査が行われており、超勝寺に関連する堀などが検出されている。

林超勝寺には古図が残されており、発掘調査の結果も、おおむね古図の通りであったようだ。

林超勝寺は単郭の城館であり、周囲には堀と土塁が巡らされていた。

内部は一段高く楕円形の土壇となっていたようである。

超勝寺はもともとは越前にあった寺院であるが、永正3年(1506)、九頭竜川で朝倉氏9代の貞景と抗争に及んで敗れてしまう。

そのため越前を脱出して加賀にやってきて、当地に営んだのが林超勝寺であったという。

超勝寺は塔尾にもあり、そちらとの関連も気になるところである。

|

|

| 林超勝寺跡 |

林超勝寺跡 |

|

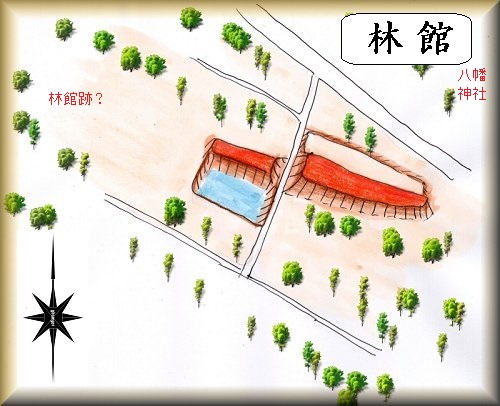

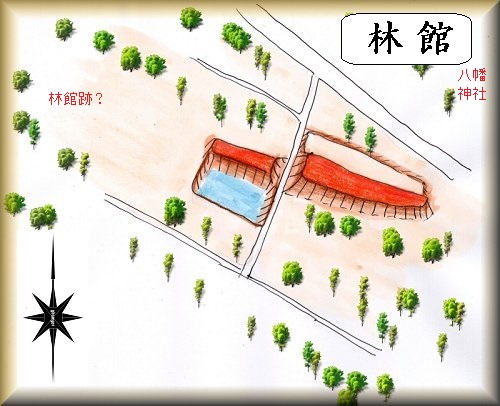

林館(小松市林町)

林館の場所。

林館は、小松ドームの北東300mほどの所にあった。

民家の裏の山林となっているところが館の跡であるが、遺構は残されていないという。

小松ドームの北側にある池が、かつての外堀の跡であると言われているようだが、これが外堀だとすると城域が非常に広大になりすぎる。

外堀というのは言い過ぎのように感じる。

城の遺構なのかどうかは分からないが、城に隣接する南東側には、重厚な土塁が残されている。

これが何を意味するのかは不明なのだが、あるいは城館に関連する遺構なのかもしれず、一応図化してみることにした。

林館の館主は、林六郎光明であったと伝えられているが、詳しいことは分からない。

津波倉神社(小松市津波倉町)

津波倉神社の場所。

津波倉町の南西部にある津波倉神社には土塁が残されており、かつて城館だったのではないかと想像されている。

というわけで津波倉神社を目指していく。

神社の参道は北側にあるのだが、駐車場がないので車を停めるのにはちょっと苦労した。

神社の境内まで入ってみると、神社の南西側に車道が付けられていた。

南西側から進入すれば、境内に駐車することが可能なようである。

神社に入ってみると、確かにあちこちに土塁が見られた。

しかしいずれも小規模なものであり、城館遺構と見てよいのかどうかは迷ってしまうところである。

神社の東側には虎口状の部分も見られる。

城主等の伝承などもないが、近くには林館があり、林六郎に関連した城館だったという説がある。

戸津本蓮寺(小松市戸津町)

戸津本蓮寺のあった場所。

粟津温泉地の北側には、廃ホテルのある比高30mほどの独立山稜があるが、その北側山麓の一帯に戸津本蓮寺があったという。

図の3の辺りが寺院を置くのによさそうな場所であるが、その背後の山稜も含めて城郭寺院が形成されていたのではないかと思う。

3の部分は竹ヤブとなっており、土塁が残されているともいうが、よく分からなかった。

また、廃ホテルの部分は地形的には城郭を置くのにふさわしい部分であるが、立入禁止となっており、現状を把握することはできない。

もっともホテルの建設によって、かつてあったかもしれない城郭遺構は失われてしまっている可能性が高い。

戸津本蓮寺は、綽如の次男である頓円が開基した寺院である。

一向一揆の拠点となった城郭寺院の1つであった。

|

|

| 戸津本蓮寺跡の辺り |

戸津本蓮寺跡の辺り |

|

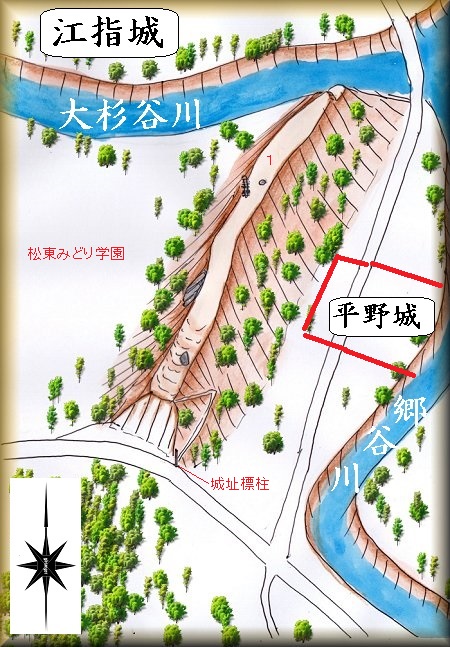

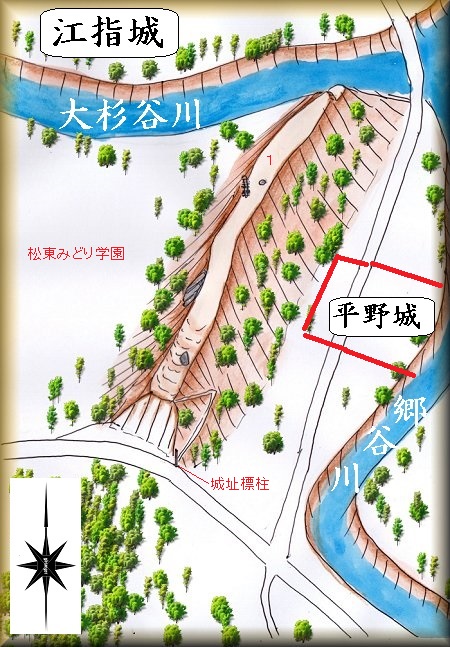

江指城・平野城(小松市金平町)

江指城の場所。 城址標柱のある登城口。 平野城の場所。

江指城の場所。 城址標柱のある登城口。 平野城の場所。

大杉川が蛇行する地点にそびえている比高20mほどの細長い山稜が江指城の跡である。

松東みどり学園のグラウンドのすぐ東側にそびえている山というように考えるのが分かりやすいかもしれない。

ずいぶん細長い山稜なのだが、側面部は急峻な斜面となっており、直登は難しい。なかなかの要害地形である。

南側に山稜を削るようにして国道416号線が付けられており、その脇に城址標柱が立てられている。

ただし、草に埋もれてしまっているので、夏場では注意して見ないとよく分からないだろう。

標柱の脇辺りに道路の余白があるので、車はその辺りに停めて置くことが可能である。

標柱の周囲がヤブ化しているために分かりにくいのだが、このヤブを少し突破していけば細い山道が付けられているのが分かる。

後は、この山道に沿って進んで行けば、山頂上部まで登って行けるようになっている。

山陵は南北150mほどと、予想以上に長く延びている。

それに比して幅は10m未満なので、かなり細長い地形である。

これだけの長さがあれば、堀切や土塁による区画があってしかるべきだが、そうした城郭的な区画はまったく見られない。

指摘されなければ城址だとは気が付かないであろう普通の山である。

上には六重の石塔や手水石などが見られた。かつては神社かお堂が祀られていたのであろう。

また、江指城の東側の山麓には平野城があったという。

こちらは江指城の平地の居館というべき場所であったと考えられる。

平野城についても城郭遺構は残されてないようである。

江指城も一向一揆方の城だったと伝えられている。

城主は、波佐谷城主宇津呂(打尾)丹波守の家臣の餌指氏だったと言われる。

波佐谷城の支城の1つだったのであろう。

|

|

| 西方から |

標柱。この背後に登城道がある。 |

|

|

| 尾根 |

郭 |

|

|

| 石塔 |

郭 |

|

|

| 先端の段郭 |

手水石 |

|

仏御前屋敷(小松市原町)

仏御前屋敷跡の場所。

岩淵城の下から国道360号線を南下していった所に「仏御前屋敷跡」と書かれた看板が立てられているのが目に入ってくる。

看板の所には仏御前の供養塔が祀られており、仏御前に関する案内板も設置されている。

屋敷跡ということであるが目立った遺構はない。

背後には滓上川が流れているので、これが背後を守る堀代わりだったといえるかもしれない。

また、北側150mほどの山稜下部には仏御前の墓が残されている。

仏御前は『平家物語』に登場する妓女のことである。

平清盛は祇王と呼ばれる妓女を愛していたが、ある時、16歳の仏御前が現れて清盛の前で舞を舞う機会があった。

それを見た清盛はたちまち仏御前に夢中になってしまい、祇王のことは見限って捨ててしまう。

ひどい話である。

しかし、その仏御前も、後に世の無常を感じて出家してしまう・・・・といった話であったかと思う。

仏御前は加賀の出身であった。

世をはかなんで故郷に戻り、この地に隠棲した仏御前は、隠居屋敷で没した。

それがこの屋敷跡なのだという。

そのためにここに供養塔が設置されているとのことである。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては林超勝寺の古図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては林超勝寺の古図を参考にした。