石川県金沢市

*参考資料 『日本城郭大系』 『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ』

*参考サイト 城郭放浪記

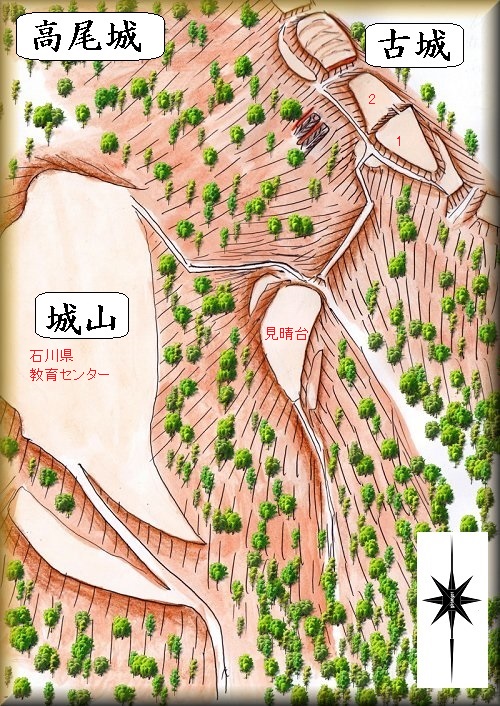

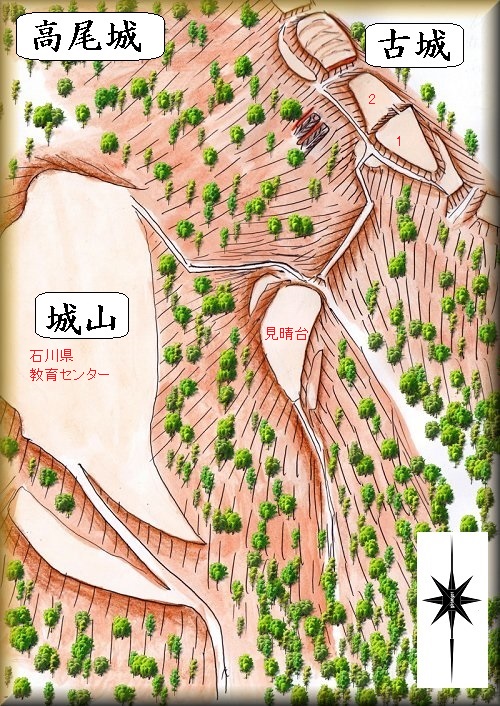

高尾(たこう)城(金沢市高尾町)

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

古城の場所。 見晴らし台への登城道入口の場所。 城山の場所。

高尾町の南東側にある石川県教育センターのあるところが城山と呼ばれている。城山の比高は40mほどとなっている。

城山からさらに比高90mほど登ったところが古城と呼ばれており、そこに山城遺構が展開している。

城山が城の中心部で、古城は詰の城に該当する部分であったかと思われる。

というわけで石川教育センターを目指していく。

教育センターまでいくと、そこは広大な平場となっている。

加賀守護富樫氏の籠城用の城であるから、壮大な城館が営まれていたのではないかと想像されるのだが、現状では一面の平場しか認められない。守護居城としての面影はすっかり失われてしまっている。

この東側の山稜が古城であるが、山稜側の周囲には柵が巡らされており、どこから登れるのかが、一見して分からない。

しかし、一番奥の方まで進んで行くと、そこに見晴らし台への案内が出ていた。車もその周囲に停めて置くことが可能なので、車で教育センターの一番奥まで進んで行くとよいであろう。

そこから階段が付けられているので、それをひたすら登って行くと見晴らし台の所に出た。その名の通り見晴らしの良い場所となっている。側面部には腰曲輪が造成されている。

見晴らし台は古城の出丸のような場所である。

見晴らし台から北側に進んで行くと細尾根になっている。その上を登って行った所に郭があった。ここが古城である。

郭の周囲には道が付けられているのだが、これはけっこう新しいもののようで、かつての郭部分を削っているように見える。

山頂には2段の郭が造成されている。

その両側の先端部下には堀切が掘られている。

北側は堀切の先に傾斜地形があり、その先端部分にさらに1本の堀切が掘られている。

古城は簡素な造りの城である。富樫氏が滅びたのが長享2年(1488)であるから、それを降ることはない遺構であろう。

高尾城は加賀守護富樫氏によって築かれた城で、承久の乱(1221)の頃にはその名前が記録に出てくる。

長享2年(1488)、加賀守護だった富樫政親は、一向一揆衆と手を結んだ一族の富樫泰高らによって高尾城に追い詰められて自刃した。

この時の様子は『富樫記』に詳しく描写されている。

一向一揆衆によって守護が討たれた加賀は「百姓の持ちたる国」と称されることとなった。

富樫泰高は、一時的に加賀守護となったが、勢いのついた一向一揆衆を支配することはできず、結局は一向一揆衆によって攻め滅ぼされてしまうこととなる。

|

|

| 教育センターから見る古城 |

見晴らし台方面への入口 |

|

|

| 階段を登って行く |

これを登れば見晴らし台 |

|

|

| 見晴らし台 |

眺望 |

|

|

| 見晴らし台 |

見晴らし台 |

|

|

| 見晴らし台 |

堀切跡 |

|

|

| 古城へ続く尾根 |

登城道と城塁 |

|

|

| 1郭 |

郭 |

|

|

| 郭側面の道 |

南の堀切 |

|

|

| 郭 |

北の堀切 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 3郭 |

その先の堀切 |

|

|

| 2郭城塁 |

堀切 |

|

|

| 1郭城塁 |

尾根 |

|

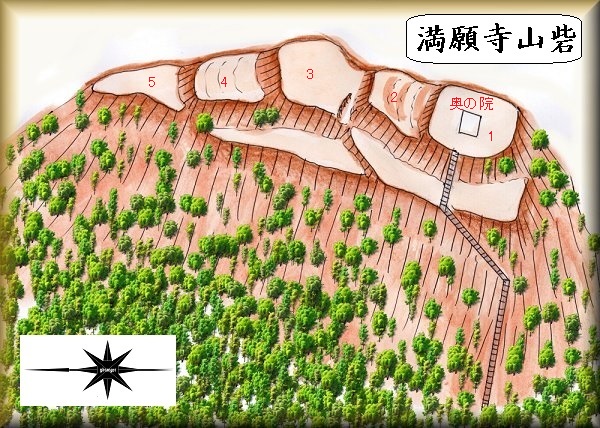

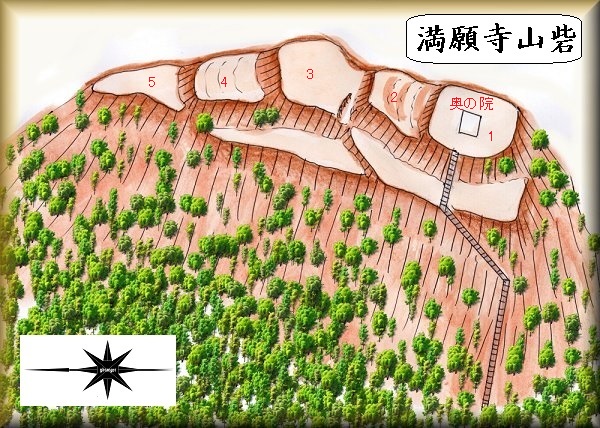

満願寺山砦(金沢市窪満願寺山)

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

満願寺山砦の場所。 奥の院への入口の場所。

九万坊大権現の背後にそびえる山稜が満願寺砦の跡である。大権現からの比高は80mほどとなっている。

したがって、この大権現を目指して行けばよい。

九万坊大権現には駐車場があるので、車はそこに停めさせていただいた。

九万坊大権現にお参りをしてから背後に進んで行く。

山頂の1郭部分には大権現の奥の院が祀られているので、そこまで石段が付けられている。

それを登って行けばよいのだが、気の遠くなるような長い石段である。これをしっかりと踏みしめながら登って行く。

山頂がやっと近づくと、腰曲輪が造成されているのが分かる。その間を登ったところが奥の院が祀られている1郭である。

後は地形なりに北側に向かって4段の郭が造成されている。

単純な構造ながら、しっかりと造成された山城である。

満願寺山砦の城主等、歴史については未詳である。

加賀守護富樫氏の終焉の地高尾城の北西1.5kmほどと比較的近い位置にあることから、高尾城に関連した城郭であった可能性が高いと思われる。

|

|

| 北側から |

九万坊大権現 |

|

|

| 奥の院への長い石段 |

腰曲輪 |

|

|

| 腰曲輪 |

1郭の奥の院 |

|

|

| 城塁 |

城塁 |

|

|

| 郭 |

郭 |

|

|

| 郭 |

郭 |

|

|

| 腰曲輪 |

|

|

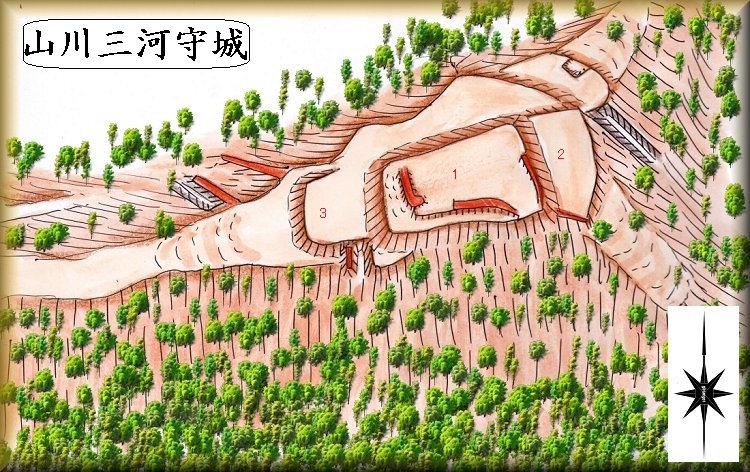

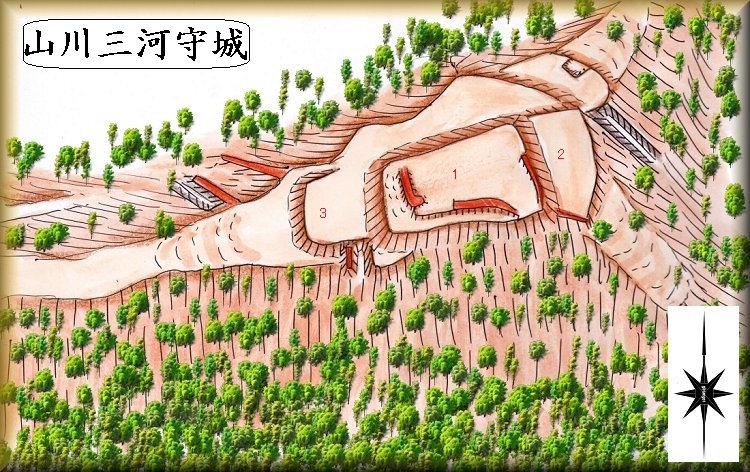

山川(やまごう)三河守城(金沢市山川町)

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

山川三河守城の場所。 城まで続く林道の入口の場所。

山川三河守城は、諏訪神社の西側300mほどのところにある。

南側に道路が大きくループしているところがあるのだが、そこから北東側に延びている山稜に築かれている。

山麓からの比高は60mほどである。

ループ部分からは城址近くまで林道が延びているので、それを進んで行けば、城の真下辺りまで林道を通って行くことができる。

林道入口は上記の場所であるが、駐車場などはない。

だから車はどこか路肩の余白を探して停めさせていただくしかない。

林道は東側に降って行くようになっている。それを進んで行くと林道は未舗装となり、やがてカーブしてさらに北東側へと延びている。

この林道は車幅分の広さはあるのだが路面はけっこう荒れている。瓦の破片も多数落ちている。普通車で進むのはやめておいた方が無難な道となっている。

林道の終点から尾根に登って行く。尾根に上がったところで、その先の山林を進んで行けばすぐに3郭の切岸が見えてくる。ここからが城内である。

切岸の上が2郭、その先の城塁を登ったところが1郭である。

1郭には土塁が盛られているが、低いものである。

1郭の東側下には2郭、さらに北側にも2段の郭が造成されている。

しかし、全体としては加工度が高いとは言えず、技巧的な面も見られない。

かなり古いタイプの山城と言ってよいものである。

この名称の通り、山川三河守の居城だったと伝えられている。山川三河守は、加賀守護富樫氏の家臣であった。

一向一揆衆による富樫氏の滅亡と共に、山川氏も没落していったと考えられる。

野々市町の富樫氏館の近くには山川館があり、ここが山川氏の平素の居館だったと考えられている。

|

|

| この林道を右手に降って行く |

この先が城址 |

|

|

| 林道終点。右上に登って行く |

その先に見える3郭の切岸 |

|

|

| 1郭城塁 |

1郭土塁 |

|

|

| 1郭 |

城塁と郭 |

|

|

| 郭 |

郭 |

|

|

| 城塁 |

腰曲輪 |

|

|

| 竪堀 |

南側からの遠望 |

|

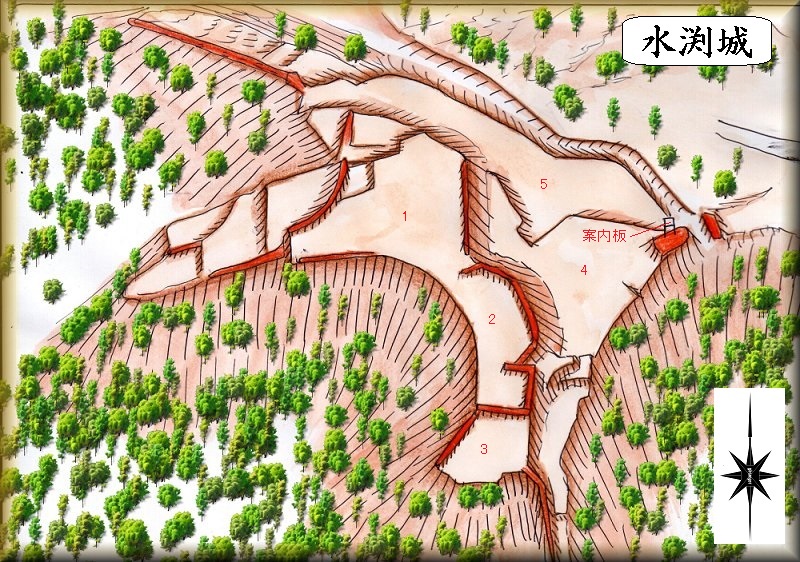

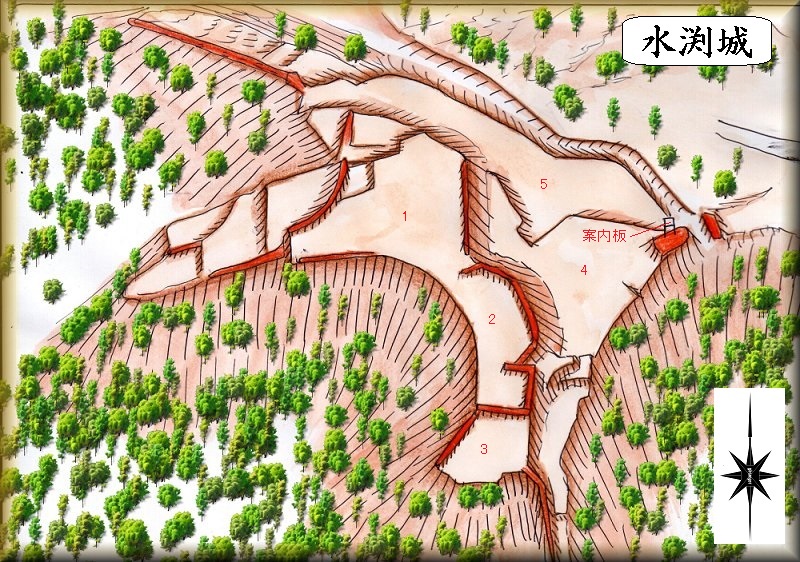

水淵城(金沢市水淵町)

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

水渕城の場所。 水渕城に続く林道入口。

水渕城は水渕町の背後にそびえている比高180mほどの山稜に築かれていた。地形図に△261.9という標高が示されている場所である。

山麓から登るのは大変だが、南側の尾根続きから林道が付けられている。上記の林道入口の場所である。

林道の入口のところまではちゃんとした舗装道路が付けられているので、車で簡単にアクセスできる。

林道入口近くの道路は幅が広くなっており、車もほとんど通らないので脇に寄せて停めて置くことができる。

上記の林道入口から城址までは800mほど。この林道を車で通れるかどうかが気になるところである。

結論として言うと、四駆なら可能だが、普通の車はスタックする危険性があるのでやめておいた方が無難である、ということになる。途中に轍(わだち)の深いところが何カ所もあるのである。

こういう時、軽トラは強い。軽トラなら城の入口まで進んで行けるし、そこまで行けば車を停められるスペースもある。などと思いながら歩いて行った。

800mほどといっても比較的平坦な道なので思ったよりもすぐに城の入口まで到達することができた。入口には案内表示が立てられていた。

その先を進んで行くと城塁が見えてくる。その手前に小さな櫓台があり、手前が堀切状になっている。

そこに案内板が設置されていた。その手前に切通し状の部分が北西に向かって伸びているが、これは横堀というよりは、かつての切通しの通路だったのではないかと思われる。

この城塁の上が水渕城の主要部である。東側の城塁には折れが見られ、土塁が構築されている。

この1、2の郭を中心として尾根続きに複数の郭を造成している。

水渕城の城主等、歴史については未詳であるが、北西1.8kmほどの所にある山川三河守城と構造が似ている感じがする。

山川三河守城と共に、富樫氏に所属した古いタイプの山城だったのではないかと想像する。

と思いながら案内板を見てみたら、城主は山川三河守だったとある。同じ築城主体だったというわけだ。

|

|

| 林道入口 |

未舗装林道を800mほど歩いて行く |

|

|

| 城址に近づいてきた |

入口 |

|

|

| 土壇上にある案内板 |

切通し |

|

|

| 1郭 |

土塁 |

|

|

| 郭 |

郭と土塁 |

|

|

| 郭 |

虎口 |

|

|

| 郭 |

土塁 |

|

|

| 郭 |

切通し |

|

|

| 切通し |

城塁 |

|

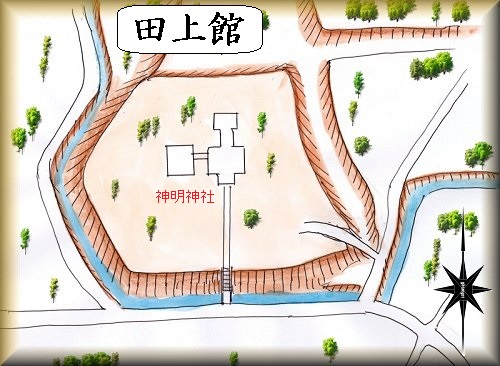

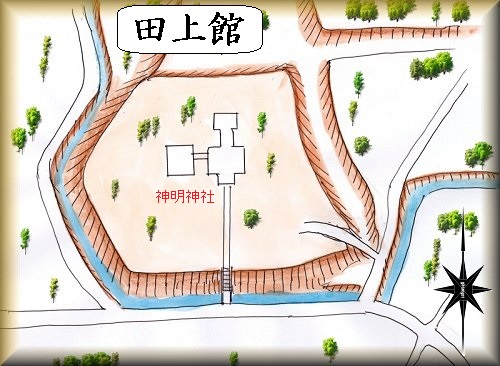

田上館(金沢市田上町神)

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

田上館の場所。

金沢市田上町にある神明神社が田上館の跡である。

神社と言っても駐車場はない。車はどこか停められそうな余白を探してみるしかない。南東側から神社境内に続く車道もあるのだが、道が狭いので運転には注意が必要である。

神社の南側には水路が流れており、その先が切岸状の土手となっている。この水路は水堀の跡であろう。

神社の境内は50m四方ほどの規模であり、単郭の城館だったかと思われる。

東側には横堀が掘られていて、これが明確な城郭遺構となっている。

北側は一段窪んだ地形となっているが、堀は掘られていない。

城館としてはコンパクトによくまとまっていると言える。

田上館の館主は、富樫氏の家臣の田上入道であったと伝えられている。

|

|

| 参道入口 |

堀跡 |

|

|

| 神明神社 |

横堀 |

|

|

| 横堀 |

横堀 |

|

|

| 北の城塁 |

|

|

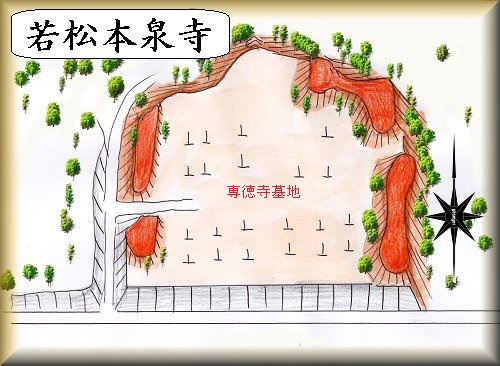

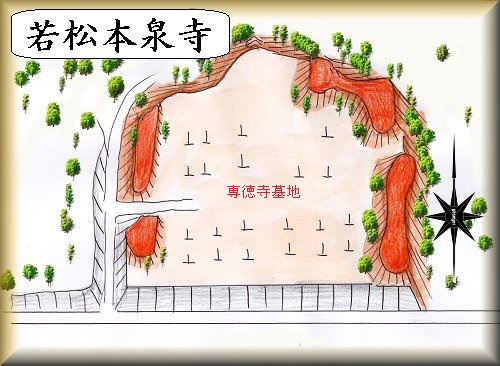

若松本泉寺(金沢市若松町)

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

若松本泉寺跡の場所。

若松本泉寺は、若松地区の奥の高台にあった。現在は専徳寺墓地となっている。

住宅街を抜けて行くと、専徳寺墓地の土手がコンクリート加工されているのが見えてくる。これがかつての城塁だったのであろう

そこから専徳寺に向けて階段が付けられている。

階段の脇には車が通れるような幅の部分もあったので、そのまま車で乗り込み、専徳寺墓地まで車を乗り入れたのだが、途中階段の部分をガタゴトと通ってしまった。車は下に置いて歩いて登るのが正解だったようである。

墓地の部分は60m四方ほどの高台となっており。周辺部には土塁が残されている。

土塁と言っても、もともとあった山稜部分が削り残されて残っているもののようである。高さはかなりある。

墓地の西側にも右の図のような土塁があったらしいのだが、現在では取り払われてしまっており、その部分も墓地の一部となっている。

若松本泉寺は、一向一揆衆によって築かれた城郭寺院である。

一向一揆衆によって加賀守護富樫氏が滅ぼされた後、加賀国支配の実権を握ったのは、若松本泉寺の蓮悟(蓮如7男)、波佐谷松岡寺の連綱(蓮如3男)、山田光教寺の蓮誓(蓮如4男)の三勢力であったという。

永正年間、一向一揆衆内での内紛が起こり、若松本泉寺は攻められ、蓮悟らは没落していくことになる。

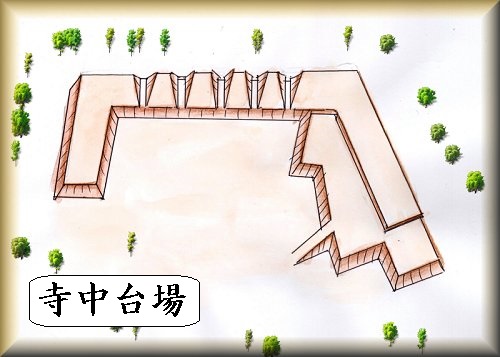

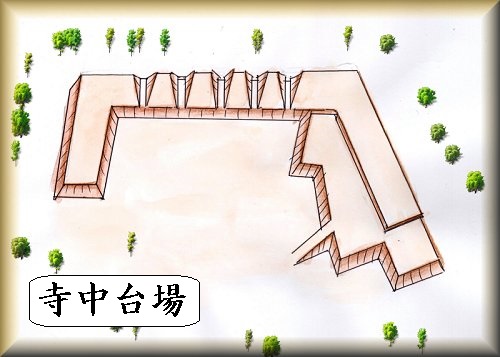

寺中台場(金沢市金石本町)

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

寺中台場の場所。

寺中台場は、大野湊緑地公園の辺りにあった。

現在、この緑地公園の中に台場の一部が土塁で復元されているので、旧状の雰囲気を知ることができる。

公園の北側には駐車場があるので、ここに車を停めて公園内部を歩いて行くのがよいだろう。

すぐに復元された台場の土塁が見えてくる。

台場は台形に構築されたもので、前面には5つの砲座を備えていた。

復元されているのは、このうち、砲座1つだけの部分となっている。

寺中台場は、慶応2年(1866)に、海防上の目的で加賀藩によって設置された台場の1つであった。

|

|

| 大野湊緑地公園 |

復元された台場 |

|

|

| 台場 |

台場 |

|

|

| 台場 |

台場 |

|

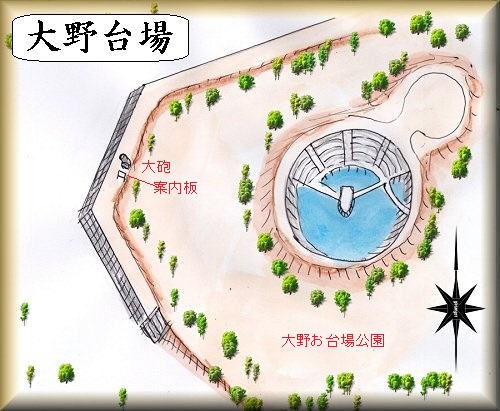

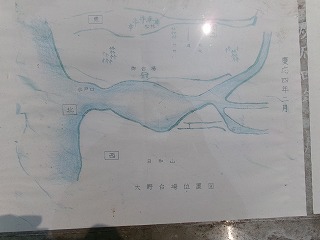

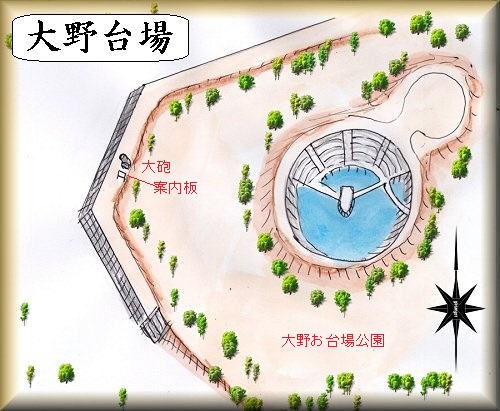

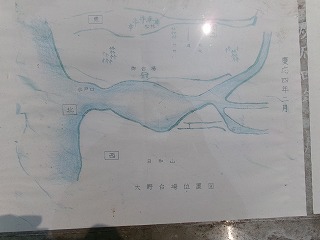

大野台場(金沢市大野町お台場公園)

大野台場の場所。

大野台場は、その名も大野お台場公園の中にあった。

公園のあるところは南北800m、300mほどの島の内部である。

お台場公園には駐車場があるので、ここに車を停めて散策してみるとよいであろう。

公園の西側の部分が折れを伴った石垣になっており、その上に大砲と台場の案内板とが設置されている。

ただ、台場の形状がどのようであったのかは分からない。

現状の状態を鳥瞰図にしてみたが、これがお台場のラインと一致しているのかどうかは不明である。

大野台場も、慶応2年(1866)に、海防上の目的で加賀藩によって設置された台場の1つであった。

|

|

| 石垣 |

石垣 |

|

|

| 大砲と案内板 |

大砲 |

|

|

| 案内板の図 |

海沿いの道 |

|

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。