石川県宝達志水町

*参考資料 『日本城郭体系』 『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ』 『能登中世城郭図面集』(佐伯哲也)

*参考サイト 城郭放浪記

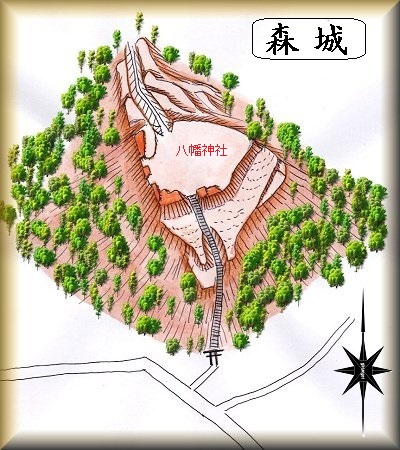

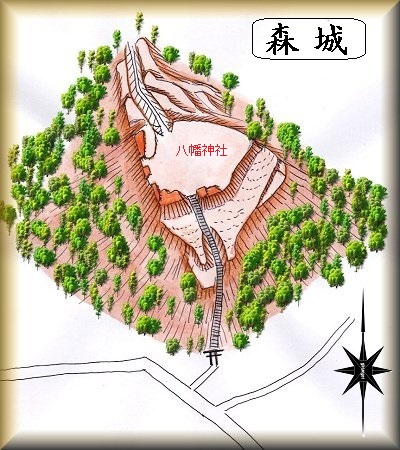

森城(かほく市森)

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ』を参考にした。

かほく市森にある八幡神社のある比高20mほどの独立山が森城の跡であり、googlemapにも掲載されている。ということで、ナビの地図にも掲載されているこの神社を目指していけばよい。

困ってしまうのは、近くに駐車場がないことである。車はどこか離れた場所の道路の路肩に余白を探して停めておくしかない。

南側の鳥居の所から石段を登って行く。比高30mほどであるから、すぐに山頂の神社に到達する。

途中、腰曲輪状の平場が見られるのだが、傾斜した部分もあり、本当に郭であったのかどうか疑問も残る。

神社本殿の建つ山頂部は長軸30mほどと、それほど広いものではない。

この規模では多くの建造物を建てておくことは困難であり、小規模な建物をいくつか配置しただけの、物見の砦のような場所であったと考えられる。

境内には土塁の残欠があちこちに見られるが、これも規模の大きなものではない。

また北側には切通しの通路が山麓に向かって付けられている。

森城はこのような城であり、あまり城跡らしい雰囲気を有していない。城郭というよりは、神社そのまんまである。

森城の城主は伝承によると、村上右衛門あるいは村上次郎左衛門(八郎左衛門)であったと伝えられている。

|

|

| 南側から遠望する森城。比高20mほど。 |

八幡神社の入口。 |

|

|

| 境内に見られる土塁。 |

主郭跡に建つ八幡神社。 |

|

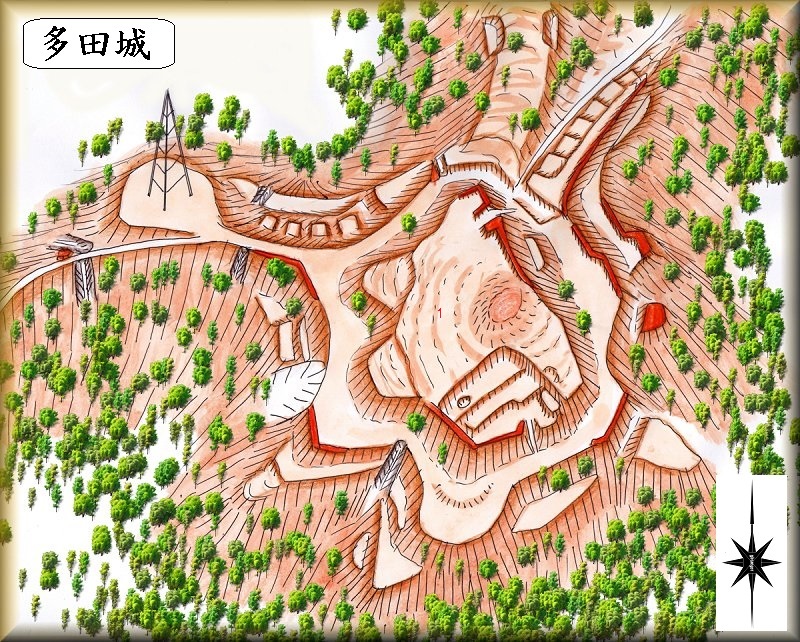

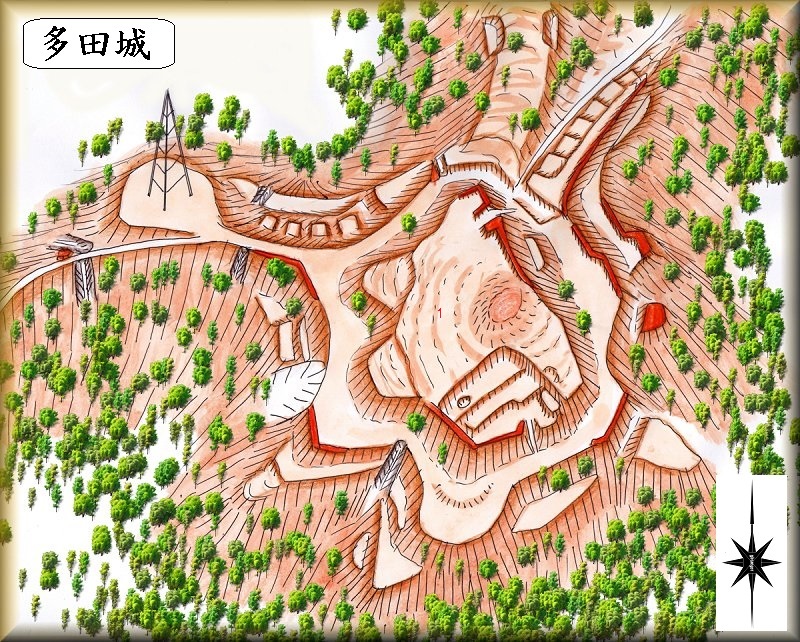

多田城(かほく市多田)

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

多田城の場所。 登城道入口の場所。

多田城は、多田の集落の東側にそびえる比高60mほどの山稜に築かれている。

この台地の南端部には八幡神社が祀られており、西側の山麓には鳥居が見えている。これが城の入口の目印となっている。

車はこの鳥居近くの路肩の余白に停めるとよいだろう。

今回八幡神社は訪れていないのであるが、その先の八幡神社まで進んで、境内に停めて置くことができるかもしれない。

鳥居の所から八幡神社に向かう途中、上記の場所に登城道入口がある。この道は城内にある鉄塔に行くための取り付け道である。

ただ、入口の部分がヤブになっているので、ちょっと分かりづらい。ヤブ部分を10mほど突破すれば、後は山道が続いているのが分かる。

そうして山道を進んて行くと鉄塔の建っている場所に到達する。主要部から西側に延びている郭で、出丸のような場所である。

そこから尾根部分を進んで行くと、主郭部下の腰曲輪の所に出る。

そのまま西側に進んで行くと、虎口状の部分を通って、1郭内部に進入することができるようになっている。

奇妙な城である。1郭はまったく削平されてない。これでは建造物を配置するのは困難であろう。

中央部分がピークとなっており、その周辺に傾斜地形が廻っている。南側の下が3段ほどに削平された地形になっている。

この主郭を中心に腰曲輪が全周している。腰曲輪の所々には土塁が盛られており、その先の部分を切岸や堀切で区画している。

鉄塔は城の北側の尾根にもあるようで、そちらの方まで取り付け道路が続いている。

その道路に沿って段郭が何段も造成されている。

規模は相応にある城なのだが、未加工の部分も多く、もやっとした印象の城である。

とりわけ、主郭部は切岸はしっかりしているのに内部がまったく削平されていない。これがなんとも奇妙な印象を受ける。

急造された城のため、主郭の削平を行う時間がなかったということなのであろうか。

多田城の城主等、歴史については未詳である。

一説によると、多田満仲に関連した城だともいうが、これは多田つながりで勝手に想像しているだけのことで、おそらく真実ではないであろう。

一向一揆衆関連の城という説があるが、妥当な線である。

城主伝承がないこと、主郭の削平がされていないことを考えると、急造された陣城だった可能性が高いと思われる。

|

|

| 西側から |

鉄塔の管理道の入口。 |

|

|

| 虎口 |

鉄塔 |

|

|

| 城塁 |

虎口 |

|

|

| 堀切 |

城塁 |

|

|

| 段郭 |

段郭 |

|

|

| 1郭虎口 |

1郭内部 |

|

|

| 段郭 |

城塁 |

|

|

| 城塁 |

竪堀 |

|

|

| 郭 |

郭 |

|

|

| 城塁 |

崩落した跡 |

|

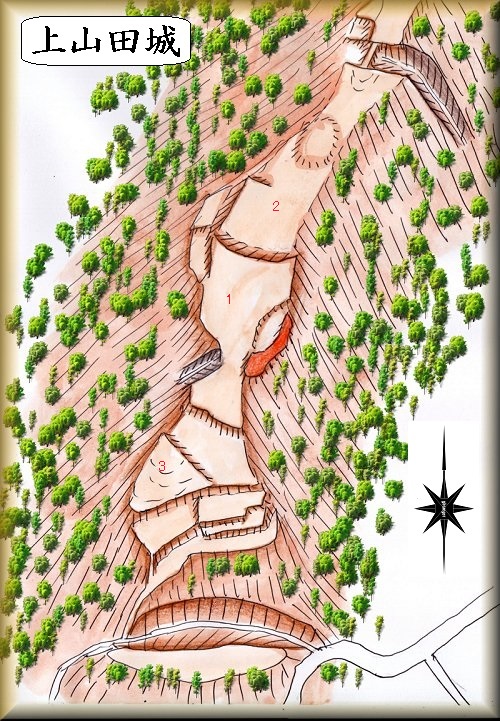

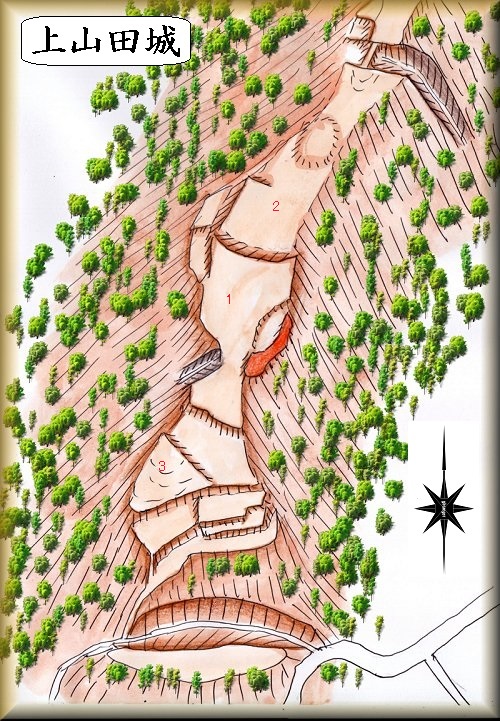

上山田城(かほく市上山田)

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

上山田城の場所。 登城道入口の場所。

上山田城は上山田の集落の西側にそびえている比高30mほどの南北に長い山稜に築かれている。

北側から集落内部の道を南側に進んで行くと、成證寺という寺院がある。車はこの寺院の辺りに停めさせていただくとよいと思う。

寺院の所からさらに南側に進んで行くと、道は山稜南側の中腹部分に登って行く。

山稜に登って行く途中に切通しに入る部分があり、そこから切通し内部を通って行くか、もしくはもう少し先の道路の先端近くの辺りから山稜方向に続く道に進んで行く。

すると山稜内部の切通しの所に出る。

切通し内部から郭内に登って行く道があるので、それに従って進んで行く。

途中には2段ほどの腰曲輪があり、その上が3のピーク部となっている。

その先は鞍部となっている。幅広の堀のような地形である。

それを越えて登って行ったところが1郭なのであるが、そこから先はヤブがひどくて、形状を把握するのは困難である。

Ⅰの下に2郭があり、その先に土橋を伴った堀切があり、そこで城域は終わる。

未加工の部分が多く、未完成の城だったような印象を受ける。

上山田城は一向一揆衆関連の城であり、城主は広瀬伊賀守であったと伝えられている。

伊賀守の名は諸説あり、貞清、貞治、貞信などの説がある。

天正8年(1580)、織田方の柴田勝家によって金沢御坊が攻め落とされてしまった後、広瀬伊賀守は越中国境へ逃れていったという

そうして上杉氏の支援を待っていたというが、その後どうなってしまったのかは分からない。

|

|

| 城への道 |

切通し |

|

|

| 城塁 |

切通し |

|

|

| 段郭 |

段郭 |

|

|

| 3郭 |

1郭 |

|

|

| 2郭 |

城塁 |

|

|

| 切通し |

登城道入口 |

|

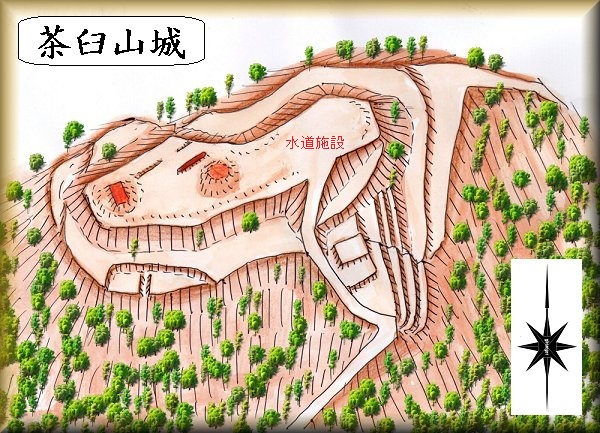

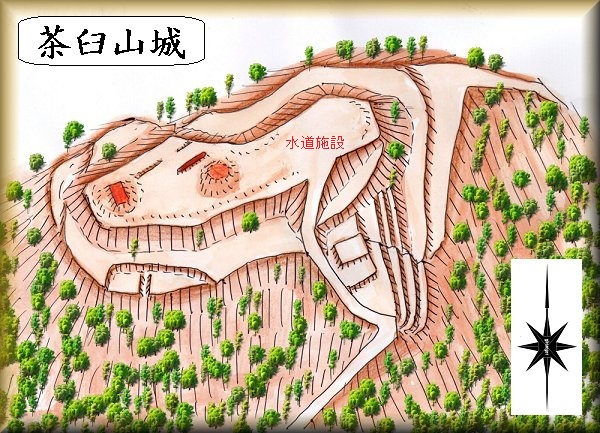

茶臼山城(かほく市鉢伏午)

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

茶臼山城の場所。

茶臼山城は鉢伏の集落の背後の比高40mほどの山稜に築かれている。

山稜の山頂部を中心に大きな水道施設が建てられており、それが遠目にも見えているので、どの山であるのかはすぐに分かる。

水道施設が建てられている関係で、山頂まで舗装された車道が付けられている。

入口のところには「茶臼山遺跡→」という案内が出ており、城というよりは複合遺跡として認識されているようである。

この車道を進んで行けば、上まで車で乗り入れることが可能である。

ただし、山頂まで行ってしまうと行き止まりになってしまい、バックで戻って来るしかなくなってしまう。

その一段下の水道施設の所には駐車できるスペースがあるので、車はそこに停めて置いて、後は歩いて登るのがよいだろう。

水道施設は立入禁止となっており、1郭内部に入ることはできなくなってしまっている。

もし入れたとしても、水道施設の建設で遺構は消滅してしまっているに違いない。

1郭の下に腰曲輪があるようだが、立入できそうな箇所もみなヤブが深くなっており、形状を把握するのははなはだ困難である。

上記の書の図を基にして描いてみると、右の鳥瞰図のような構造をしていたと思われる。

城としては非常に簡素なものであったようだ。

茶臼山城の城主等、歴史については未詳である。

茶臼山遺跡は古代の高地性集落があった場所と考えられている。

現在残されている形状から、中世に城館として使用されていた可能性があると考えられているが、水道施設建設の際の発掘調査では、中世城館に関連するような遺物は発掘されてない。

城として使用されたとしても、一時的なものだったのではないかと考えられる。

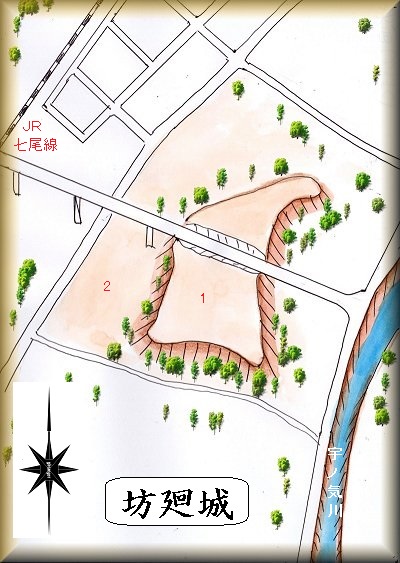

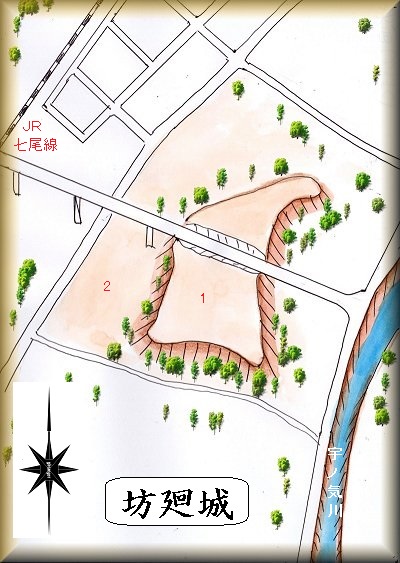

坊廻城(かほく市宇気)

坊廻城の場所。

坊廻城は宇気の集落の内部にあったという。

右の図の2の辺りが城址とされている箇所であるが、ただの平場であり、遺構などは存在していない。

それよりも、その背後には1の独立した高台がある。

こちらの方が城を置くにはふさわしい場所なのであるが、内部はヤブがひどくて探索ができていない。

坊廻城の城主等、歴史についても未詳である。

第一、ここが本当に城址なのかどうかもよく分からない。

|

|

| 城跡 |

城跡 |

|

糺為俊館(かほく市余地)

糺為俊館の場所。

北陸グリーンヒルカントリークラブのある山稜が西側に延びて行った所に谷戸内部のような地形があるが、そこに糺神社が祀られている。

この糺神社のある辺りに糺為俊の館があったと言われている。

神社の祭られている場所はちょっとした高台になっており、東側から北側にかけて小川が流れており、それに面する部分が城塁状になっている。

しかし、全体としてそれほど城館らしい雰囲気があるわけではない。

神社の境内はあまり広くなく、これだけで居館とするには手狭な印象である。

周辺の平場も含めて館跡だったのかもしれない。

その名称の通り、糺二郎為俊の館があった所と伝承されている場所だが、詳しいことは分からない。

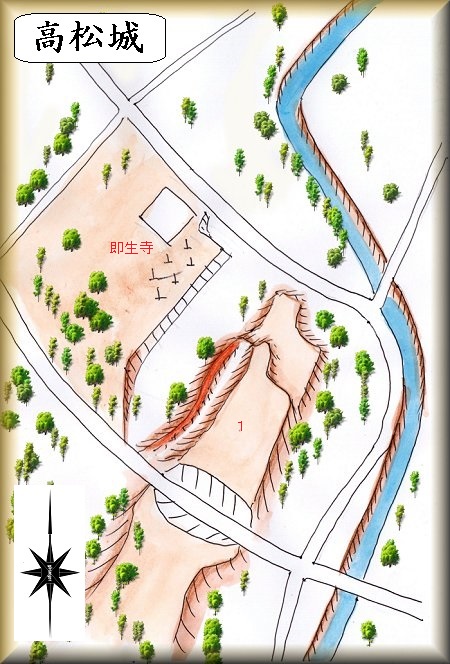

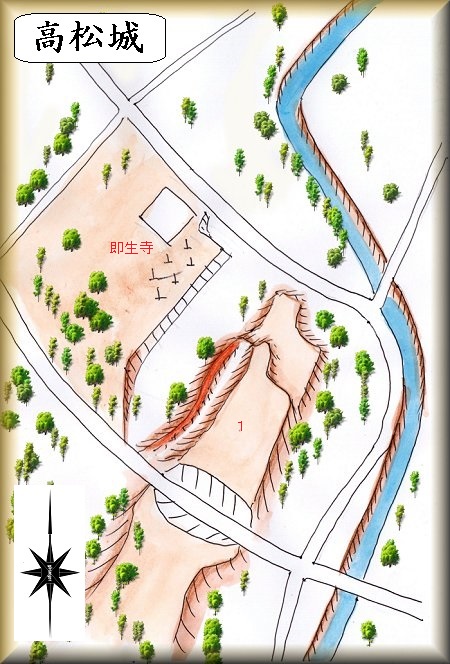

高松城(かほく市内高松)

高松城の場所。

高松の即生寺のある辺りが高松城の跡であると言われる。

即生寺のある場所は微高地となっており、ここに城館があったのかもしれないが、城郭遺構と思われるものは見受けられない。

その東側には山林となっている微高地があり、側面部には横堀状の溝が見られる。

しかし、これが城郭遺構なのかどうか確信が持てるわけでもない。

結局、遺構が残っているかどうかも分からず、どんな城郭だったのかもはっきりしない状態である。

高松城の歴史について、詳しいことは分からない。

『越登賀三州』や『官地論』には、反足利尊氏方が加賀へ侵攻した際に高松城が攻撃されたといった記事が見られるが、それがこの高松城のことであるかどうか、はっきりとしない。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『石川県中世城館跡調査報告書Ⅰ」(石川県教育委員会)の図を参考にした。