石川県加賀市

*参考資料 『日本城郭大系』 『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)

*参考サイト 城郭放浪記

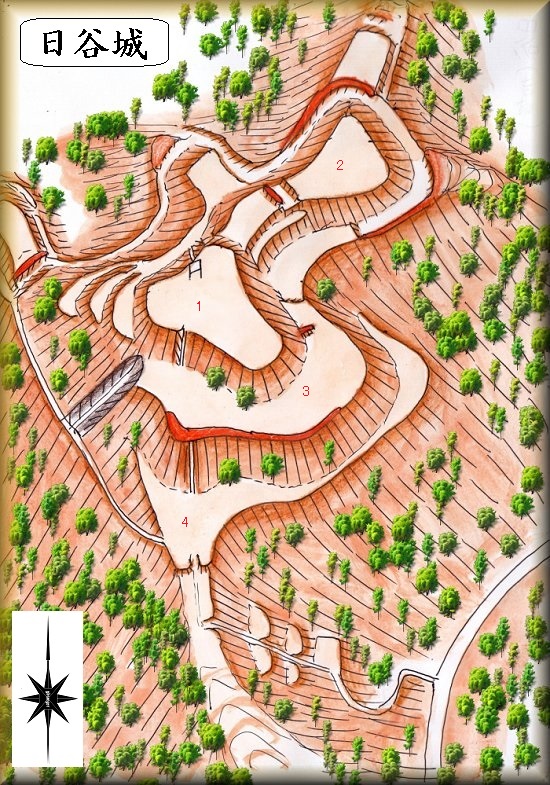

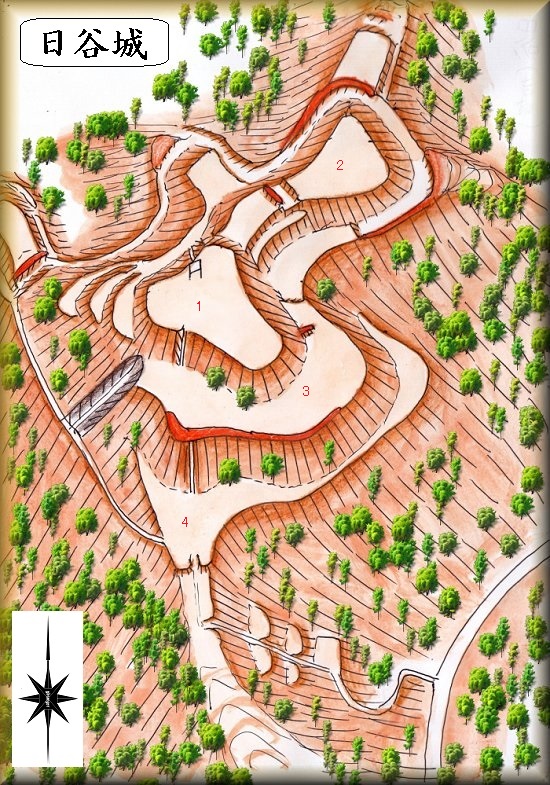

日谷(ひのや)城(檜谷城・加賀市日谷)

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

日谷城の場所。 登城道入口。

日谷城は、大聖寺温泉の東側にそびえている比高100mほどの山稜に築かれている。

西の大聖寺温泉からは高さもあり、斜面も急峻だが、東側の谷戸部からだと、比高は70mほどである。

この東側の谷戸部から登城道が付けられている。

東側の道路を通って行くと「日谷城→」という案内が出ているのが見えてくる。上記の登城道入口の場所である。

ここから先の林道はロープが張られているので、車は進入できない。車はその辺りに停めさせていただいて、後は歩いて行く。

ここから次の登城道入口案内の所まで200mほどである。

林道を進んで行ったところで再び「日谷城→」という案内があり、そこから山稜に登って行く。

途中に虎口状の部分を経由しながら比高30mほど登ると尾根部分に到達する。

城はこの北側なので北側に向かって進んで行く。

虎口状の部分を抜けたところが4郭で、ここからが城内ということになる。

そこから3郭を経由して1郭までは道が付けられている。

ただし、登城道以外の箇所は夏場ではヤブだらけで、城の各所の構造を把握するのは難しい状況となっている。

1郭には案内板が設置されていた。

日谷城は、三角形状の1郭を中心として、周辺に郭を段々に配置した城郭である。

郭の縁部には土塁が盛られ、横堀状になっている個所があちこちに見られる。

また、尾根部分の各所には堀切を入れている。

日谷城は天文年間(1532〜55)に一向一揆衆が拠点として築いた城であった。

永禄10年(1567)、朝倉義景と一向一揆衆が足利義昭の調停によって和議を結んだ際、大聖寺城、日谷城、黒谷城の3城が焼却されたという(『朝倉始末記』)。

天正3年(1575)8月、織田勢の侵攻により加賀地域も制圧されていくと、大聖寺城・日谷城には戸次右近が入城して一向一揆勢に備えることとなった。

|

|

| 登城道への入口。 |

案内表示 |

|

|

| 登城道への入口 |

尾根に到達 |

|

|

| 虎口 |

案内 |

|

|

| 虎口 |

土塁 |

|

|

| 城塁 |

1郭 |

|

|

| 1郭 |

土塁 |

|

|

| 帯曲輪 |

城塁 |

|

|

| 郭 |

横堀 |

|

|

| 城塁 |

郭 |

|

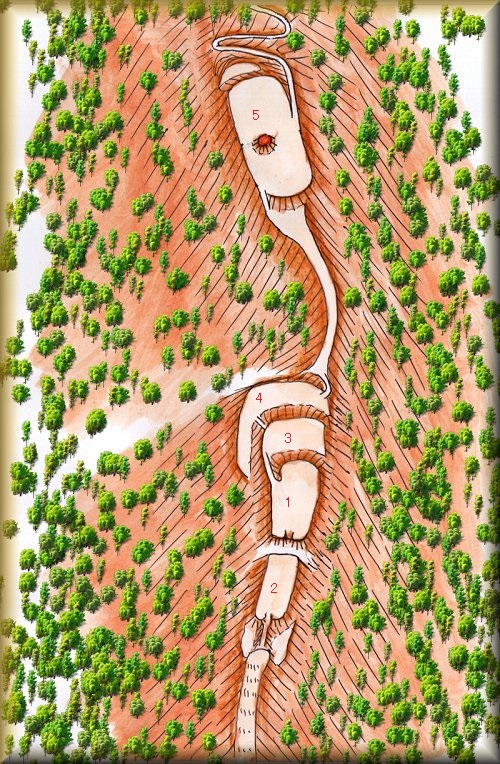

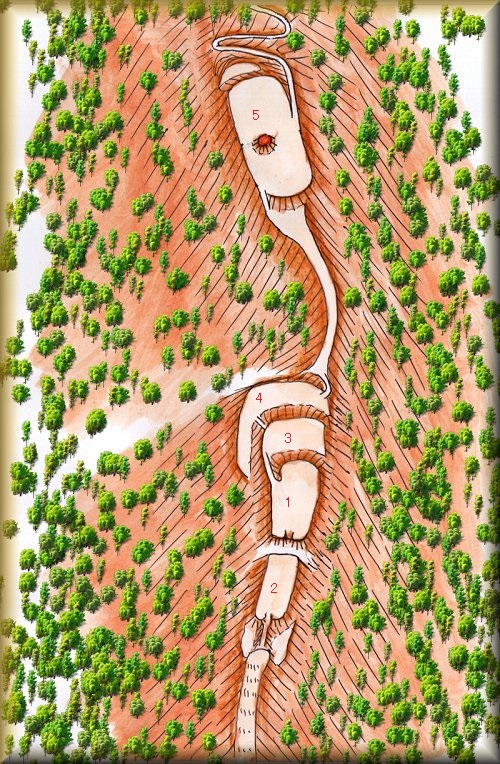

柴田付城(加賀市山中温泉白山町)

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

柴田付城の場所。 登城口1の場所。 登城口2の場所。

柴田付城は、その名の通り、加賀に進軍してきた柴田勝家が、山中黒谷城を攻めるために築いた付城と言われている城である。つまり織田氏関連の陣城ということで、なかなか興味深い。

城は、山中温泉街の西側にそびえる比高60mほどの山稜に築かれている。医王寺のすぐ上の山とイメージしていくと分かりやすいだろう。

登城道は2か所から付けられている。1つは医王寺の入口辺りから登って行く道で、不動明王の池の辺りからである。

もう1つは白山神社の北側から林道を通って、途中から城の北側先端に上がって行くルートである。

どちらも道はしっかり付けられているが、案内表示がないこともあり、2つ目のルートは山道に入り込んで行く箇所がちょっと分かりにくいかもしれない。

医王寺の入口付近から登って行くルートの方が間違えずに城内に到達できると思われる。

先の不動明王の池のところからきちんとした山道を進んで行く。傾斜が緩やかなので歩きやすいが、かなり左右に長く歩くルートになっている。

ただし、この山道をそのまま進んで行くと中腹にある廃神社の所に到達して行き止まりになってしまう。

廃神社の所まで来たら行き過ぎなので、その手前のところから上方に分岐している山道の方に進んで行く。

上に行く山道は途中2か所にあったが、どちらを進んで行っても、その先ですぐ合流することになるので、とにかく上に行く道があったら、それを登って行くというように考えておけばよい。

そうして登ったところで尾根部分に到達する。城はこの北側にあるので、尾根を右手に進んで行く。歩きやすい尾根である。

緩やかな登り斜面をしばらく進んで行くと、土橋付きの堀切の所に出た。ここからが城内のようである。

その先が2郭でこの北側にも堀切が掘られている。

堀切を越えたところが城内の最高所で1郭となっている。ここから北側に3,4と2段の腰曲輪状の郭が造成されている。

4郭から先は細尾根となり先端部に続いて行く。

尾根の先の一段上がったところが5郭である。5郭には「スポーツ広場」という看板が掲げられてあったが、とてもスポーツをするような場所とは思われない。広さはあるが、けっこうなヤブである。この郭には中央部に土壇が1つあった。

5郭から先端に降りていく道があり、それを降って行った所、白山神社の北側辺りに出た。

こちらも普通に歩ける山道なのだが、入口に案内表示がないので、こちらから登ってくるときは迷わないように注意する必要がある。

さて、柴田勝家の陣城と言えば、玄蕃尾城のような技巧的な城を期待してしまう所なのだが、こちらの陣城は極めて単純な構造のもので、あまり技巧的な城であるとは言えない。

天正8年に築かれた陣城と言われており、玄蕃尾城が築かれる3年ほど前であるが、この時点ではまだ、技巧的な陣城を築く技術が柴田勝家にはなかったのであろうか。

柴田の付城は、その名の通り、柴田勝家によって築かれた城である。

天正8年(1580)、織田勢が加賀に侵攻してきた際、一向一揆勢の籠る山中黒谷城に対する付城として築かれたものとされている。

|

|

| 不動明王の池の所から登って行く。 |

尾根まで来た |

|

|

| 堀切と土橋 |

堀切と土橋 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 2郭 |

1郭 |

|

|

| 3郭 |

4郭 |

|

|

| 5郭虎口 |

5郭はスポーツ広場となっている |

|

|

| 土壇 |

5郭 |

|

|

| 腰曲輪 |

北の登城道入口 |

|

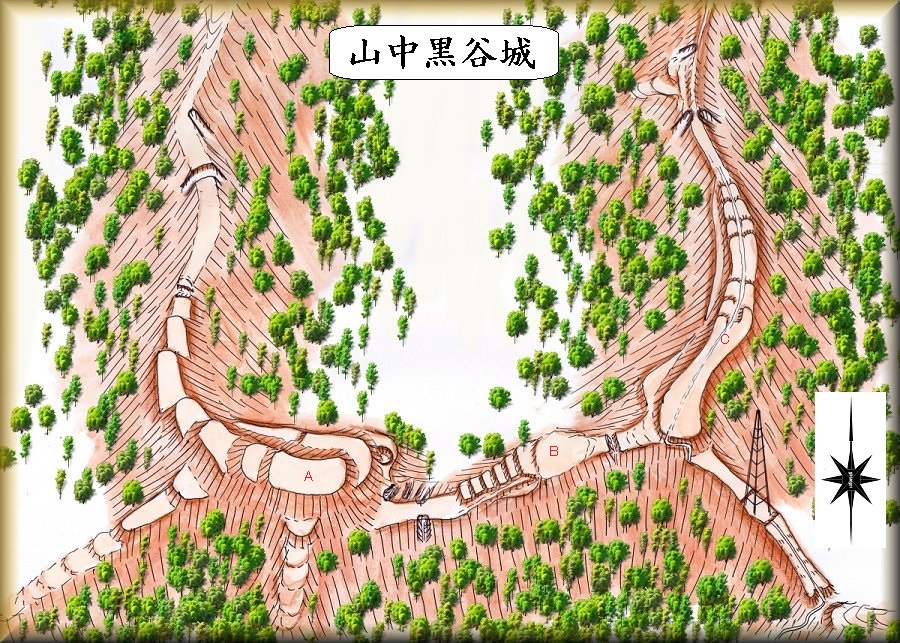

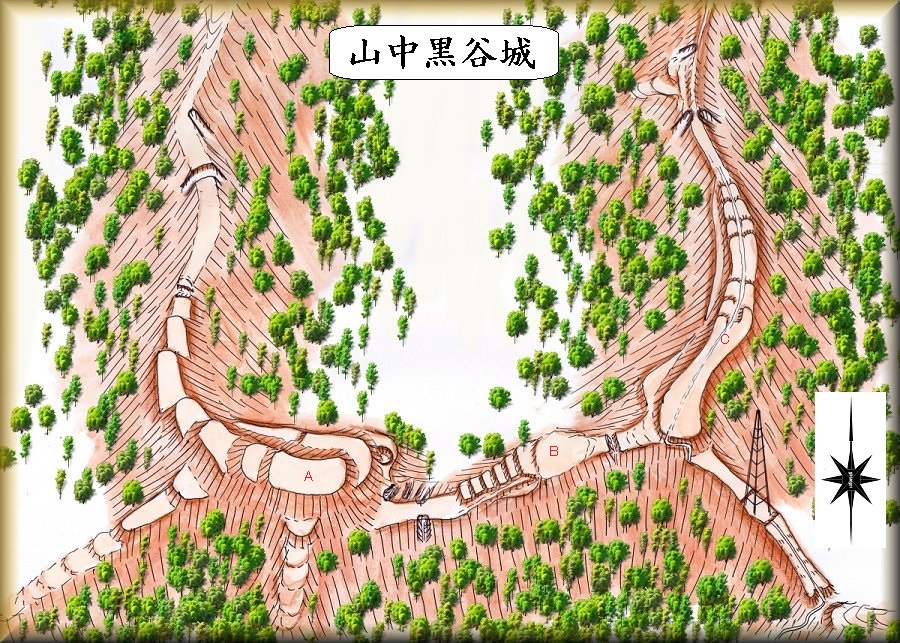

山中黒谷城(加賀市山中温泉町白山町)

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

山中黒谷城の場所。 登城道入口の場所。

山中黒谷城は一向一揆衆の拠点となった城の1つであり、後に柴田勝家に攻められて落城することとなる。

城は山中温泉街の東側の比高160mほどの山稜に築かれている。柴田付城との距離は直線で500mほどという位置関係になっている。

城の真下に旧四十九院トンネルが通っている。このトンネルの入口のすぐ手前右側の辺りから、上の鉄塔に登るための道が付けられている。

旧トンネルは閉鎖されているので、現在通行することは不可能である。だからトンネル入り口辺りの脇に車を停めて置くことが可能である。

注意して見れば鉄塔への道の入口はすぐに分かる。この山稜は急峻なので直登は難しい。この道がなければ登るのは大変なことだったろう。

比高50mほど登ると尾根部分に到達する。登ったところが堀切状になっており、この辺りから城域が始まるのかもしれない。

そこからは歩きやすい尾根道となっている。北側に進んで行った所に鉄塔があった。さらに進んで行ったところが切岸状の斜面となり、その上が広大なCの部分である。Cは城の主要な郭だったと思われる。

ここから北側には段々の小郭群が続き、その先を堀切によって区画している。城の北端はこの堀切当たりだったと思われる。

Cの辺りが、山中温泉側から見ると最奥部に当たり、主郭を置くような場所にも見えるが、城の構造からみると、Aの方が主郭のようにも思われる。

城域が広く、収斂性に欠けた構造となっているので、どちらが主郭だったのか判別しにくい。

Cの最高所の辺りから西側の尾根に進んで行く。すると堀切がありBの部分に到達する。Bは自然地形のままの状態で、そこから西側に斜面を降って行くところに何段もの段郭を造成している。

降った先の尾根を進んで行った所にピークがある。これがAの部分である。

Aの部分が城内では最高所に当たり、派生する尾根に段々の郭を形成している。

城全体の形状からするとAの部分が主郭のように思われる。Aの2段下の腰曲輪には井戸跡と思われる大きな窪みが掘られていた。

もともとAまでが城域であったものを、後にB,Cと城域を拡張していった結果、現在見られるような構造となったのかもしれない。

城域は広大だが、あまり技巧的な感じはしない。尾根上に城域が広がりすぎていて、どこかを攻め取られたら分断されてしまう。守りにくそうな山城である。

山中黒谷城は、一向一揆衆によって築かれた城で、城将は岸田常徳と言われている。

天正8年(1580)、織田方の柴田勝家の攻撃によって落城した。

|

|

| 旧四十九院トンネル。この脇に車を停める。 |

トンネルの手前右手に鉄塔管理用の道があるので、これを進んで行く。 |

|

|

| 尾根に上がったところの堀切状部分 |

Cの郭まで来た |

|

|

| 段郭 |

堀切 |

|

|

| 虎口 |

段郭 |

|

|

| Bとの間の堀切 |

堀切 |

|

|

| Bの辺り |

尾根と竪堀 |

|

|

| 段郭 |

段郭群 |

|

|

| Aの城塁 |

郭 |

|

|

| 郭 |

井戸跡 |

|

|

| 井戸跡 |

段郭 |

|

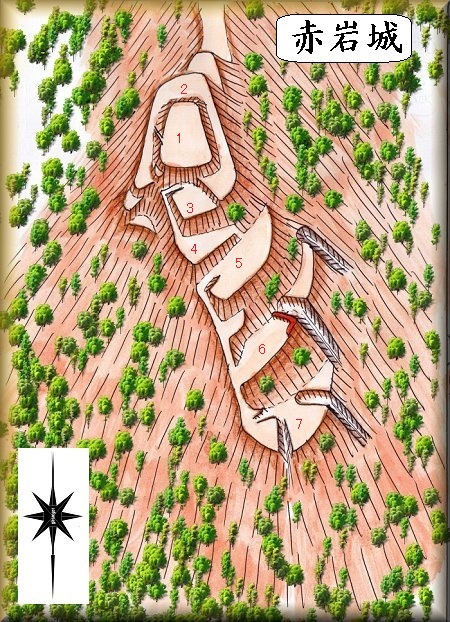

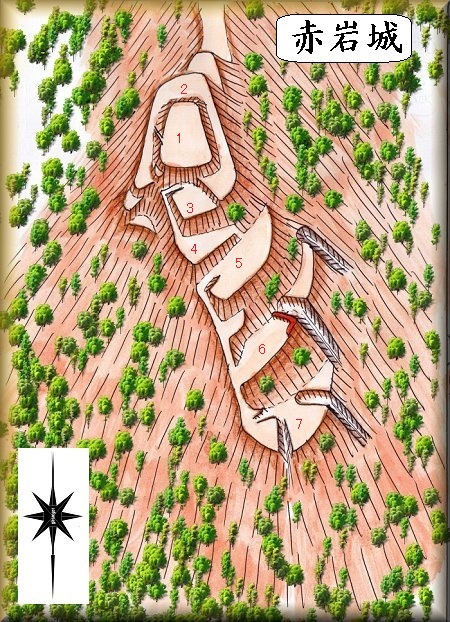

赤岩城(加賀市山中温泉町滝町)

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

赤岩城の場所。

赤岩城は、塔尾町の方から南東側の山中温泉荒屋町方面に進んで行く途中の南側にそびえる比高110mほどの山稜に築かれていた。北側からだと、けっこう目立って見える山である。

城のある山はすぐに分かったので、どこかに登城道はないか探してみたのだが、道を見つけることはできなかった。

真夏のヤブで、この急峻な山稜を登って行くのはかなりきつい。今回は登城を断念した。

参考までに上記の書の図を基にした鳥瞰図を掲示しておくことにする。

城は山頂から段々に郭を造成していったもので、切通しの虎口をいくつか重ねており、やや技巧的な印象を受けるものである。

赤岩城も一向一揆衆によって築かれた城で、城将は藤丸新介であった(『朝倉始末記』)。

弘治元年(1555)、朝倉宗滴によって攻撃され、藤丸は城を捨てて北方の横北に逃亡していった。

後に藤丸氏は再び赤岩城を奪還して居城としていたが、慶長年間に大聖寺城の城主山口玄蕃に攻められて、能美郡大杉へと逃亡し、後には金沢御堂に入ったという。

|

|

| 山麓 |

登り口がない。 |

|

|

| どこもヤブである。 |

北側からの遠望 |

|

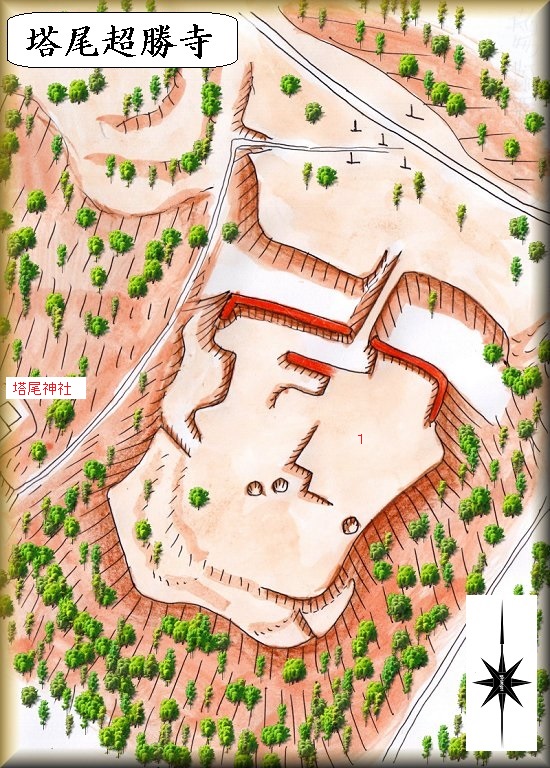

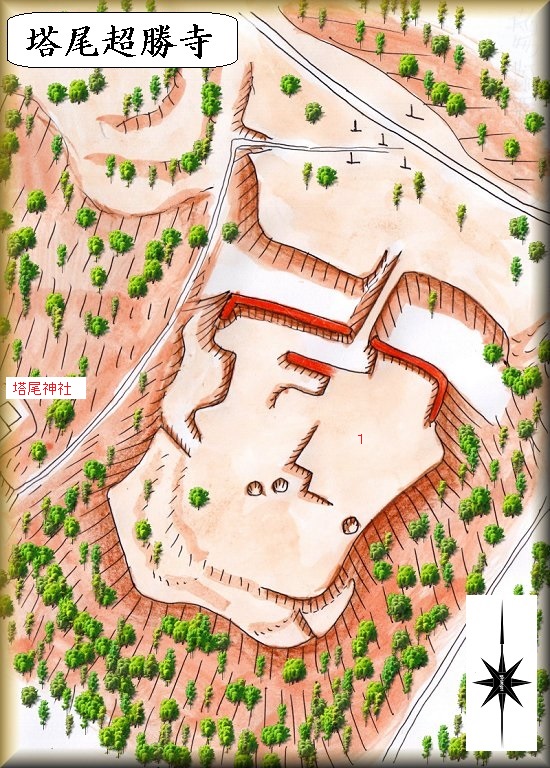

塔尾(とのお)超勝寺(加賀市塔尾町)

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

塔尾超勝寺の場所。 入口の場所。

塔尾超勝寺は、塔尾神社の南側にある比高20mほどの台地先端部に築かれている。というわけで塔尾神社を目指していく。

車は塔尾神社の駐車スペースに停めさせていただいた。

その南側の辺りから山稜に登って行く道を登って行く。

入口には獣除けの柵があるのだが、これがなかなか開けづらく、中に入るのが大変であった。

後は谷戸部内の道を登って行く。すぐ右手に見えているのが超勝寺の城塁である。

比高20mほどであるから、すぐに台地奥の方に到達することができる。

台地上には古い墓地が営まれており、そこまで車道が付けられていた。

この車道の入口は確認していないが、車で上の墓地まで来ることが可能なのかもしれない。

墓地から南側に進んで行くと、幅20mほどもある広い堀と中央の土橋が見えてくる。土橋を渡った先が虎口である。

虎口の脇の城塁は往時の状態さながらに鋭い切岸状態となっている。ここが城内最大の見どころといっていい。

虎口を入ったところが枡形となっているのが寺院とは思われない技巧的な構造である。

内部は単郭ながらかなり広い。ただし、けっこうなヤブとなっているので全貌を把握するのは難しい状態である。

単郭ながらもかなり広く、入口の堀や土塁の規模はとても大きい。枡形構造があるのも注目すべき点である。

簡単に登れて、見どころのある遺構を目にすることのできる城郭寺院である。

塔尾超勝寺は、永正3年(1506)に一向一揆衆によって築かれた城である。

越前藤島の一向一揆衆は朝倉氏に敗れて加賀へ脱出、そして築いたのがこの城郭寺院であった。

|

|

| 登城道入口 |

登城道 |

|

|

| 虎口 |

城塁 |

|

|

| 城塁 |

枡形虎口 |

|

|

| 土塁 |

郭 |

|

|

| 土塁 |

虎口 |

|

|

| 土橋と城塁 |

城塁 |

|

松山城(加賀市松山町)

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

松山城の場所。 御亭山の場所。 居館跡入口。

松山城は松山町の背後にそびえている比高30mほどの山稜に築かれている。

西側から奥の墓地まで道が付けられており、それを進んで行く。すると途中に右手の奥の居館跡まで続く未舗装の道が見えてくる。

車はその辺りに寄せて停めさせていただくのがよいであろう。

がんばれば居館跡まで車で行くことも可能であるが、畑に行くための取り付け道路なので、関係者以外は奥まで乗り入れない方がよさそうである。

中央部の居館跡を囲むように東西に独立性の高い2つの城郭遺構が存在している。

居館跡の部分から、その両方に進んで行く道が付けられているので、どちらから進んで行っても両方の遺構を散策することができる。

居館跡から右手に入り込んで行くと御亭山の堀が見えてくる。かなり深く鋭い堀である。

これを進んで行くと御亭山の入口の所に出る。そこは枡形のような構造となっていた。

ここから上がったところが3の郭。3郭には縁部に土塁が盛られており、幅広の横堀のようにも見えている。

その先の鋭い城塁を登ったところが2郭。さらに一段高く1郭がある。

1郭には「見張り櫓跡」という案内が立てられていたが、櫓と言った程度のものではなく、かなりしっかりとした城郭である。

居館の西側部分を守るために築かれた城郭だったと見るのがよいだろう。

御亭山の部分から尾根伝いに東側に進んで行くと松山城1郭に続く尾根の所に出る。

尾根の下部分には「大臣泊館跡地」と書かれた案内があったが、何のことなのかよく分からない。

この尾根の先にある松山城は、山頂部を2段に削平した郭から形成されており、その周囲には横堀がしっかりと巡らされている。

また東側の尾根続きの部分は大きな二重の堀切によって分断されている。

横堀の北側には段郭群が形成され、北西側にも堀切をいれた郭を配置している。

一見してなかなか技巧的に築かれた城郭だったと感じられる城である。

松山城も加賀一向一揆衆によって築かれた城とされている。

永禄10年(1567)、足利義昭の調停によって朝倉氏と一向一揆衆が和議を結んだ際には破却された。

天正4年(1576)、加賀一向一揆衆の討伐のために侵攻してきた佐久間盛政は、徳山則秀を松山城に入城させた。

しかしその後、一向一揆衆に奪還されたようで、天正8年(1580)には、一揆衆の坪坂新五郎や徳田小次郎ら5〜600人が松山城に立て籠っていた。

そこを柴田勝家によって攻撃されて落城したという。

慶長5年(1600)の関ケ原役の際には、前田利長が大聖寺城を攻撃する際に、松山城に本陣を置いた。

|

|

| 居館部へ |

居館 |

|

|

| 御亭山の堀 |

土橋 |

|

|

| 堀 |

堀 |

|

|

| 堀と城塁 |

城塁 |

|

|

| 1郭 |

見張櫓跡とある |

|

|

| 郭と土塁 |

土塁 |

|

|

| 堀 |

枡形状部分 |

|

|

| 堀切 |

大臣泊館跡地とある |

|

|

| 松山城へ |

尾根 |

|

|

| 横堀 |

横堀 |

|

|

| 1郭 |

案内表示 |

|

|

| 堀切 |

土橋 |

|

|

| 郭 |

横堀 |

|

|

| 横堀 |

横堀 |

|

|

| 横堀 |

竪堀 |

|

橘氏館(加賀市永井町)

橘氏館の場所。

橘氏館の場所。

片山津ゴルフクラブの内部から北東にかけて旧北陸街道が通っている。

googlemapを見てみると、この街道沿いに旧橘宿の跡の印が付けられている。

橘氏館は、橘宿のすぐ上の台地に築かれていたと考えられる。

館の下には橘宿跡を示す石碑や案内板が設置されており、そこまで車で来ることができる。

ただし、南西からアクセスする道は車で通るのが困難な道なのでやめておいた方がよい。

西側から旧北陸街道を進んで行くのがよいであろう。

橘宿跡の碑の南側には城塁状の土手があり、その上が平場となっている。これが橘氏の館跡だと思われる。1の部分である。

ただし、北側の2もまとまった平場となっており、ここにも何らかの施設があったのではないかと考えられる。

橘氏館の歴史について詳しいことは分からないが、館主として、橘左近将監の名が伝えられている。

また、弘治元年(1555)、越前の朝倉宗滴が加賀へ侵攻してきているが、その際に朝倉家臣の堀江景忠が、この地に陣を置いたと言われている。

|

|

| 橘宿跡 |

1の城塁 |

|

|

| 2の城塁 |

城塁 |

|

|

| 郭 |

城塁 |

|

|

| 橘宿跡の碑 |

|

|

南郷城(加賀市南郷町カ)

南郷城の場所。

南郷城の場所。

加賀市南郷町にある八幡神社の上の比高20mほどの山稜が南郷城の跡だとされている。

というわけで八幡神社を目指していく。車は神社下の鳥居の脇のスペースに停めて置くことができた。

階段を登ったところに八幡神社、稲荷神社など3社が祀られている。その脇を通って山稜に登って行く。

すぐ右手には大きな竪堀が掘られており、これが遺構なのかと思われる。

そこから山稜に登ったところが堀切状になっており、そこには祠が祀られている平場がある。4とした部分である。

その下に見られる数段の平場は郭であると思われる。

山稜は北東側に延びていっており、そちらにも数段の平場が見られるのだが、切岸加工がきちんと行われておらず、城の郭として見るには、かなり心もとない印象のものである。

しかし、側面部には平場が数段巡らされており、腰曲輪のように見えている。

このように南郷城には数段の削平地が見られるものの、明確に城郭遺構と思われるほどのものは意外に少なかった。

南郷城は、越前の朝倉氏が当地に侵攻してきた際に築かれた城と言われている。陣城ということである。

弘治元年(1555)頃になると、一向一揆の将黒瀬掃部允が居城としたと伝えられる。

さらに慶長5年の関ケ原役の際には、前田利長が大聖寺城を攻撃した際に、陣城として使用したという。

何度も陣城として使用された城だったようである。

|

|

| 八幡神社の石段 |

八幡神社 |

|

|

| 竪堀 |

4郭の祠 |

|

|

| 堀切 |

郭 |

|

|

| 郭 |

神社 |

|

|

| 神社 |

|

|

勅使館(加賀市勅使町)

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

勅使館の場所(勅使小学校)

現在の勅使小学校のあるところが勅使館の跡である。したがって、この小学校を目指して行けばよい。

周囲には広い駐車場もあるので、車を停めるには苦労しない。事前情報によると、建物跡を復元した遺構があり、案内板も設置されているということだったので、それを探してみる。

だが、小学校の周辺を歩いてみても、それらしきものが見つからない。小学校の職員らしき人がいたので「勅使館の案内板はどこにありますか?」と尋ねてみたのだが、「さあ、聞いたことがない」という。

ここに限ったことではないが、その学校の職員が校内に設置されている遺跡の案内板に気づいていないということは時々ある。要するに関心のない人には、あるものも見えていないのであろう。

そうして道路から体育館の奥の方を見てみると、案内板のようなものが見えている。体育館の脇を通ってそこまで行ってみると、そこに復元された柱穴群と案内板が立てられていた。ちょっと気が付きにくい場所である。

ところで、学校のすぐ脇にはプールがあり、この日は小学生たちがプールで活動していた。

そんな近くをカメラを持って歩いている人はいかにも怪しい。とにかく職員の方にきちんと声をかけるようにした方がよいと思われる。

勅使館は、平安時代から南北朝時代にかけての地方豪族の居館と考えられている。

館主として勅使河原四郎左衛門もしくは河原右京といった名前が伝えられているが、詳しいことは分からない。

勅使という名称から、天皇家の使者として活動した時期があったのであろうか。

発掘調査の結果から、4つの曲輪を備えた城館だったことが分かっており、地方豪族の居館としては、かなり大規模なものであったと考えられる。

山田光教寺(加賀市山田町西山田)

山田光教寺の場所。

山田光教寺の場所。

加賀市山田町にある光闡坊という寺院が山田光教寺の跡なので、この寺院を目指していくとよい。

地図には蓮如上人旧跡と書かれている。車は寺院の境内に停めさせていただいた。

寺院のある場所は台地の北側縁部分で、東西に谷戸部が入り込んでいるため、南側を区画すれば城館として活用できそうな地形の所である。

この南側に重厚な土塁が盛られており、その東側下に蓮如上人の像が建てられている。

また境内には蓮如上人旧跡であることを示す大きな石碑が建てられている。

一種の城郭寺院といったところであろう。

山田光教寺は、文明年間(1469〜87)に吉崎御坊にいた蓮如上人によって開かれた寺院である。

その後、蓮如上人の4男蓮誓が入寺した。その頃には加賀3ヶ寺(若松本泉寺・波佐谷松岡寺・山田光教寺)の一つとして数えられたという。

勢力のある寺院なのであった。

長享元年(1487)、加賀国守護であった冨樫政親は一向一揆によって滅ぼされてしまう。その後は、加賀国は「百姓の持ちたる国」と呼ばれるようになり、上記の加賀3ヶ寺が連合して支配するようになった。

大永元年(1521)に蓮誓が入寂し、その3男の顕誓が相続した。

享禄4年(1531)、越前の藤島超勝寺方の軍勢が加賀へ侵攻して賀州3ヶ寺と対立すると、山田光教寺は超勝寺方に攻められ敗れてしまう。

顕誓は越前国へ逃亡していったものの捕らえられてしまい、播磨の本徳寺に蟄居させられることとなった。

これによって山田光教寺は廃寺となったと伝えられる。

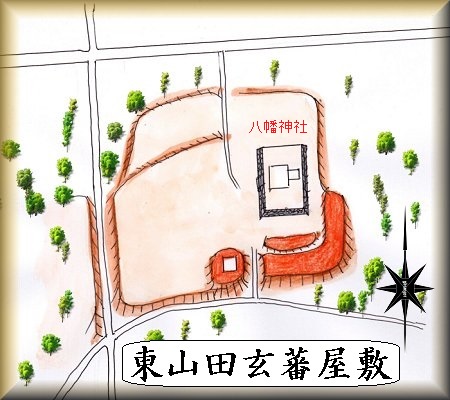

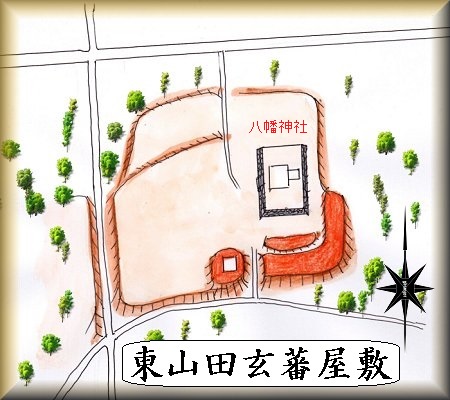

東山田玄蕃屋敷(加賀市山田町ら)

東山田玄蕃屋敷の場所。

加賀市山田町にある八幡神社が玄蕃屋敷と呼ばれているところである。

ということで、八幡神社を目指して行ったのだが駐車場がない。

仕方がないので北側のわずかな空き地に突っ込んで車を停めさせていただいたのだが、境内を散策してみると、南側から境内に入り込む車道が付けられているのが分かった。

南側まで回り込んでいけば、境内まで車で進入することができたようである。

神社は方50mほどの一段高い地形となっており、西側の切通し道路が堀切のように見えている。

また南東部分には重厚な土塁が盛られている。

この土塁の間に虎口状の切通しがあるのだが、これは上記の車道を付けるために生じたものだと思われ、遺構ではないと考えられる。

土塁の西側先端部分ば櫓台のようになっており、そこにお堂が建てられている。

玄蕃屋敷の歴史については不明であるが、その名の通り、玄蕃という人物の屋敷であったとのみ伝えられている。

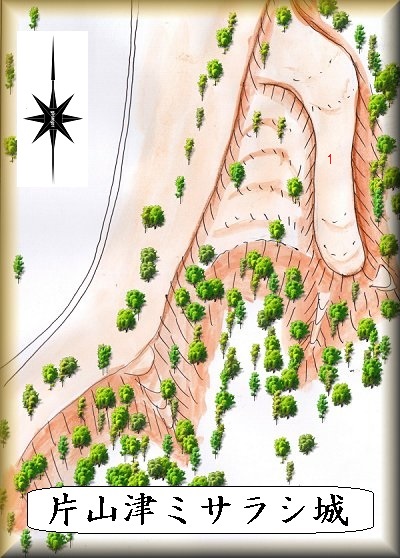

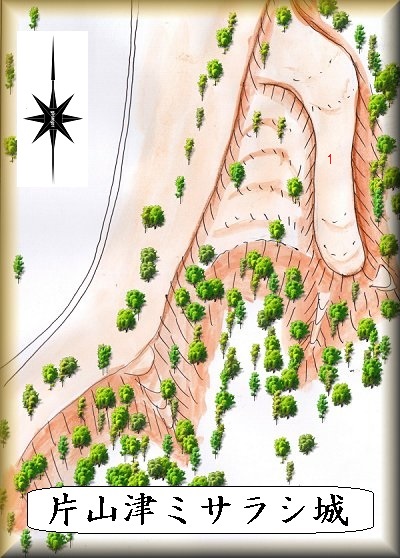

片山津ミサラシ城(加賀市片山津町)

片山津ミサラシ城の場所。

片山津地区の西側の上は広大な台地であり、そこは一面の畑作地帯になっている。

台地の東側部分は比高20mほどの土手状になっており、そこに片山津ミサラシ城が築かれていたという。

というわけで台地上まで車で登って行った。

台地縁部は山林化しており、その中に城址があるらしい。

台地内部の道はどこも狭く、車を停められる余地はない。

車は台地に上がる直前の辺りの道路の余白に停めさせていただき、歩いて散策するのがよいであろう。

台地から縁部の山林に入り込んで行くと、鉤の手状に延びた部分が見られる。

おそらくこれが城址とされる部分ではないかと思われるのだが、明確な遺構は見られず、確信が持てるような場所ではない。

台地縁部の尾根部分を利用した簡素な城館だったものであろうか。

片山津ミサラシ城は、一向一揆衆の武将の一人だった湯山津大助の居城と伝えられている。

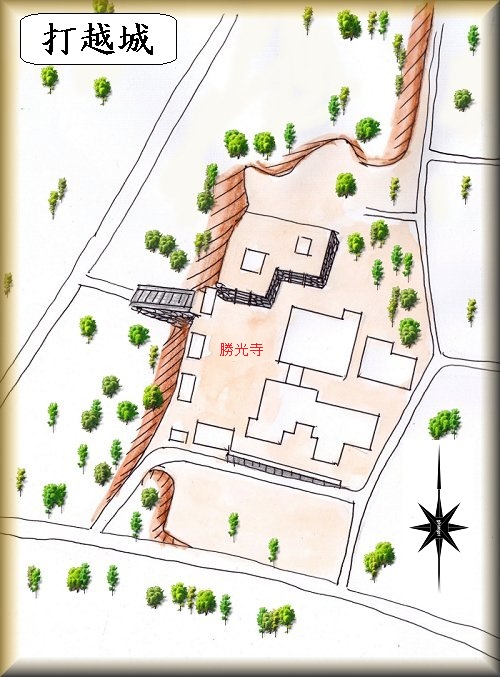

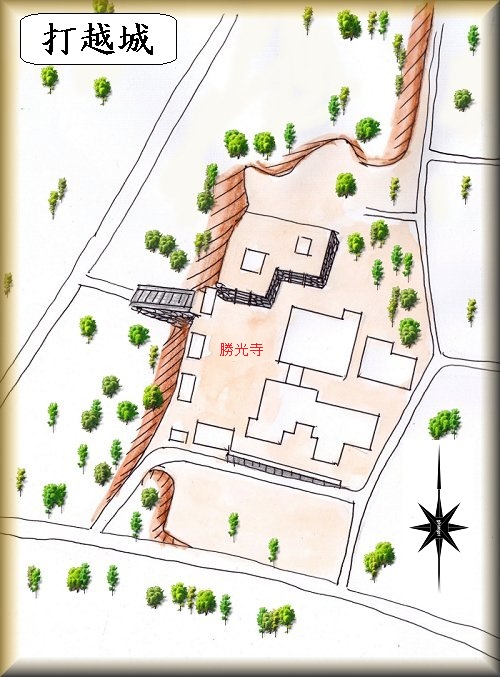

打越城(加賀市打越町)

打越城の場所。

加賀市打越町にある勝光寺が打越城の跡であるという。

というわけでこの寺院を目指していけばよい。

車は寺院の南側にある駐車場に停めさせていただいた。

寺院のあるところは西側は土手状になっていて、台地縁部を利用した城館だったことが分かる。

南側の山門脇には2層の櫓が建てられており、これがいかにも城の櫓のように見えている。

境内の北側には鐘楼の建てられている高台がある。天守台のようにも見えるのだが、遺構なのかどうかは分からない。

本堂の裏には土塁が残っているようである。

打越城の城主は桂田中務だったと伝えられている。

天正8年(1580)、柴田勝家が加賀に侵攻してきた。

勝家は江沼の一向一揆の武将を招いて謀殺しようと企んでいたのだが、桂田はそのことを察して逃亡していったという。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては現地案内板の図を参考にした。