*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『北陸の名城を歩く(石川編)』(吉川弘文館)の図を参考にした。槻橋城の入口の場所。 林道の入口の場所。

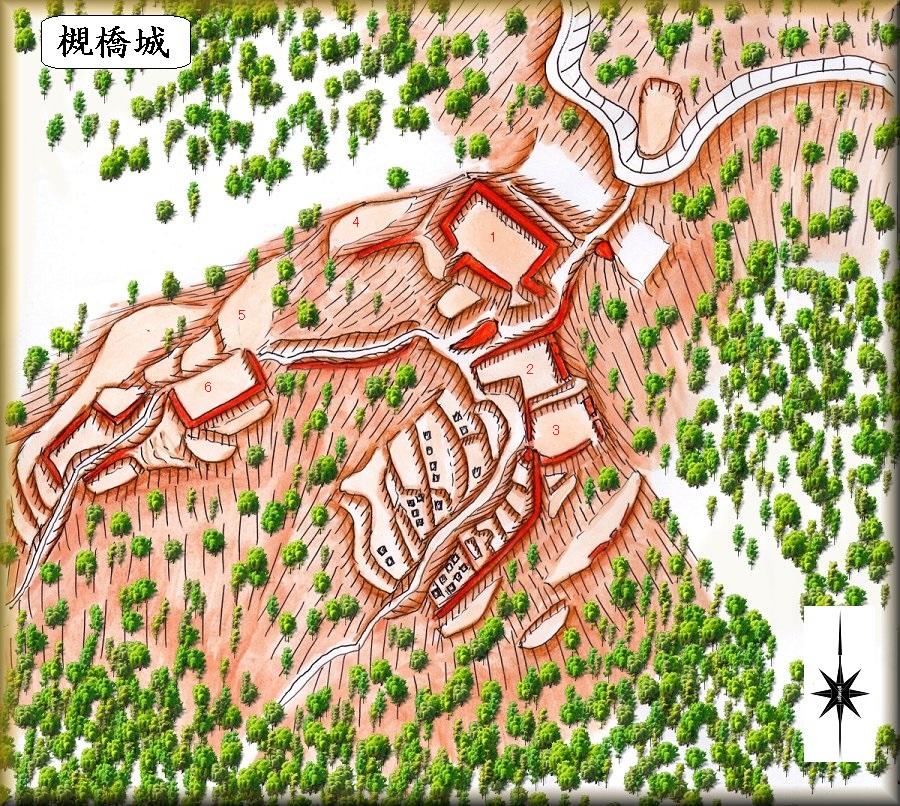

槻橋城は、槻橋町の東側にそびえている比高130mほどの山稜の先端部近くに築かれている。

かなり急峻な地形であるが、主郭のすぐ背後まで舗装林道が付けられているので、意外とアクセスが容易な山城である。

上記の入口の所から舗装林道を進んで行く。林道は運転に不安を感じるような道ではなく、普通に運転することができた。

城の背後のところまで来ると、そこに槻橋城の案内板が立てられている。そこが城の入口であることは一目瞭然となっている。

道路脇には車2台ほど寄せて停められるだけの余白があったので、車はそこに停めさせていただいた。

そのすぐ目前に1郭の城塁がそびえているのが見えている。手前は幅が20mほどと広い堀切となっている。

堀切には土橋が付けられており、それを進んで行くと1郭側面部の切通し通路を通って、2郭方向に進んで行けるようになっている。

1郭はしっかりとした土塁に囲まれている。虎口は南側と南西側の2カ所に付けられている。

虎口を出たところに出枡形状の空間があり、その下に二重の堀切によって形成された区画が見られる。

1郭から尾根は南側と南西側とに延びており、そのそれぞれに城郭遺構が展開している。

南側には2,3といった郭が展開していて、その先の登城道の脇に竪土塁が長く延びている。その土塁の側面部には小規模な段郭群が多数形成されている。

また、その登城道の下部にも段郭群が形成されている。

これらの段郭群には多数の土坑が掘られている。これらが後世のものなのか、城があった頃から形成されていたものなのかはよく分からない。

1郭下から南西に切通しを降って行った所には5,6といった郭がある。

6郭はコの字状の土塁によって囲まれ、その下にも切通しの登城道が付けられており、いくつかの郭が形成されている。

槻橋城は山稜上に築かれた城であるが、多数の郭が造成され、土塁を配置するなど、しっかりと構成された山城であった。

槻橋城の城主は槻橋氏であった。槻橋氏は加賀国守護職富樫氏の家臣である。

長享2年(1488)、一向一揆の反乱によって富樫政親は高尾城にて自刃に追い詰められてしまう。

『富樫記』には、その際に主君に従って自害した30人余りの武将の名前が載せられているが、その中に槻橋豊前守、同三郎左衛門尉、同近江守、同式部丞、同彌六、同彌次郎、同三位坊とと、槻橋一族7人の名前が挙げられている。

最後まで主君の富樫氏に仕え、運命を共にした一族だったのであろう。

富樫氏の滅亡と共に槻橋氏も滅亡し、槻橋城も廃城となってしまったのではないかと考えられる。